□ 浓香文酿

自古文人皆入蜀。诗圣杜甫入蜀后,感叹于蜀地山川的雄拔峻险与奇丽多姿,其诗意文思和奇情壮采得到激发、升华,诗歌创作逐渐登峰造极。在从成都泛舟岷江途中,杜甫借道江山壮丽的泸州,作下了《泸川纪行》。杜甫在称颂泸州江山如画、人杰地灵的同时,对泸州美酒的赞誉更是溢于言表。

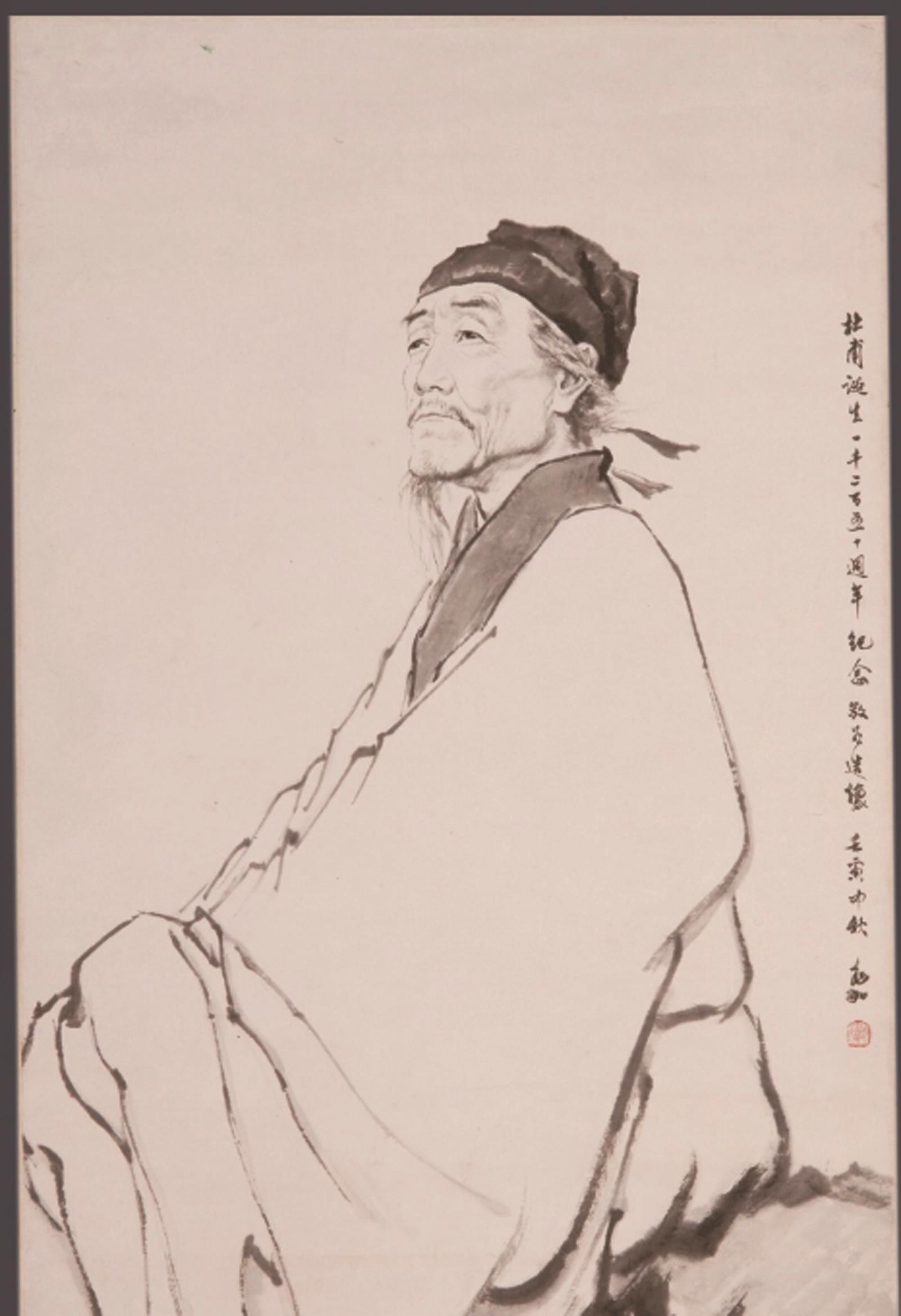

1959年,绘画大师蒋兆和受邀,依照自己的模样画了一张杜甫像。

疾苦人间

太极元年(公元712年),杜甫生逢开元盛世。当时,城市交通发达,农村集市遍布,在许多积极追求功名的青壮年读书人中,盛行着全国漫游的风气。杜甫的青年时期就是在漫游中度过。

东游泰山途中,杜甫作《望岳》。天宝三年(公元744年)四月,杜甫在洛阳与被唐玄宗赐金放还的李白相遇,与其一见如故。二人登吹台,游梁园,狩猎于孟诸野泽,饮酒赋诗,怀古论今,结下深厚情谊的同时,也成就了文学史上的一段佳话。

李白和杜甫在鲁郡再次相见时,一同驰马射猎、赋诗论文,杜甫曾作《赠李白》,表达对李白的欣赏和惋惜之情。此次一别,二人便再无相见之日。这两位大唐诗歌的巅峰人物,曾经并肩而立,共同闪耀,最终却各自飘零。他们身处民族血气方刚的盛年,一位吟唱出了盛唐之歌的最高音,另一位则将我们的目光引向盛世过后的疾苦人间。

二人分别后,身怀远大抱负的杜甫前往长安应试,却因权相李林甫策划的“野无遗贤”闹剧,与所有科考士子一同落选。此后十年,杜甫初心不改,在长安求仕寻荐,却终究未能如愿。值得庆幸的是,杜甫在长安近十年的辛酸生活,打开了他观察帝国盛世真相的一扇窗户。当其他精英诗人沉湎醉乡之时,他穿着粗布短衣,和京城贫民排队购买低价粮食。他从盛唐那群浪漫的诗人群体中脱离出来,开始以清醒的目光审视社会。这也奠定了他忧国忧民的情感基础。

安史之乱的烽火,将长安的繁华付之一炬,杜甫被迫开始了漫长的漂泊生涯。他目睹了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的人间惨剧,经历了“烽火连三月,家书抵万金”的离乱之苦。生活在唐朝由盛转衰之际,杜甫作了大量反映当时社会动荡、政治腐败、人民疾苦等种种矛盾的诗作,被后世称为“诗史”。

草堂诗梦

乾元二年(公元759年),杜甫历经漂泊,抵达“天府之国”成都,找到了栖身之所。他在四川的生活,是后半生为数不多的安定日子,这全靠他的故交、剑南节度使严武关怀照应。

在蜀任上,严武整日忙于练兵,渴望早日大败吐蕃,收复失地。杜甫特意给严武撰写《东西两川说》,在边境军事及人员调度、汉族与少数民族政务、权力驾驭、加强征收豪强税赋等方面,提出自己的策略。严武也时常挂念杜甫,除了忙于日常军政事务,时常携带青城山的乳酒与知己痛饮。

青城山上的乳酒固然醇美,但最让杜甫念念不忘的当属郫筒酒,他在《将赴成都草堂途中有作》中写道:“鱼知丙穴由来美,酒忆郫筒不用酤。”郫筒酒原产于成都郊外的郫县,是以米酒为酒基,串入药材或香料,采用浸泡、掺兑等方法加工而成的配制酒。

杜甫留居成都四年,对四川的美酒已近痴迷,即便无钱也要赊账饮酒。“邻人有美酒,稚子夜能赊。”可见,赊账也是当时四川酒家售酒的方式之一。

“蜀酒浓无敌,江鱼美可求。”经历了安史之乱的颠沛流离后,杜甫感受到蜀地淳朴的风土人情,对当地的美酒佳肴亦有所体验。蜀中美酒的浓郁和江中鲜鱼的可贵,使诗人在乱世中寻得了生活之美。

如果说饮酒赋诗是杜甫排遣内心苦闷的最好方式,那么草堂则成为他沟通精神世界的庇护所。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。”这声呐喊,穿越千年时空,至今仍在叩击人们的心灵。浣花溪畔秀丽旖旎的自然风光,以及成都亲友的热忱相助,让久经战乱、流离失所的杜甫获得了心灵上的暂时安定。

荔枝记忆

泸州自古便是川酒重要的酿酒基地之一,位于四川盆地东南缘,是连接南方丝绸之路的重要通道。过往行旅及文人途经此地,饮用当地佳酿,借着酒兴留下千古绝句。

大历元年(公元766年)暮春,杜甫从成都泛舟岷江,移居三峡中瞿塘峡畔的夔州。这次途经泸州,他停留了数日。来到江山如画般的泸州,对于半生漂泊的杜甫来说,无疑是极大的宽慰。

泸州地处北纬28度,一条神奇的纬度线穿过,带来了上天最慷慨的馈赠。

两江环抱,孕育出一方钟灵毓秀的水土。正如《水经注》记:“枕带双流,据江(长江)洛(沱江)会也。”大江大河流淌,造就泸州独特半岛地形的同时,也让杜甫被这奔腾壮阔的江景所吸引。

时值盛夏,红绿相间的荔枝挂满枝头,一片硕果累累的景象映入杜甫眼帘。此情此景,让杜甫卸下了心中的包袱,吟诵出《解闷十二首》(其十):“忆过泸戎摘荔枝,青峰隐映石逶迤。京中旧见无颜色,红颗酸甜只自知。”据陈布雷《古今图书集成》考证,杜甫所品尝的荔枝或许产于泸州蓝田坝(今蓝田街道),杜甫诗“即咏此也”。亲自采摘品尝泸州荔枝后,诗人感到鲜美异常,同时又惋惜以往在京城品尝到的荔枝颜色与香气均不足,而泸州荔枝则色、香、味三绝,却不被人重视,故而发出了“红颗酸甜只自知”的哀叹。

诗人在《解闷十二首》组诗中还多次提及荔枝,如“先帝贵妃俱寂寞,荔枝还复入长安”“可怜先不异枝蔓,此物娟娟长远生”“云壑布衣鲐背死,劳生重马翠眉须”等句,化用长途运送荔枝以供应权贵人物的故事,表达了诗人对自身及国家命运的感悟,以及对浪费民力以求奢侈的嘲讽。

唐朝时期,合江荔枝在长江两岸、赤水河流域、习水河流域均有产出。据史料记载:“泸州自州城北沿江而下七八里有杜园,……荔枝品格与他园争胜。又有母氏园,距州城上流三十里。荔枝连亘,品格最多。”唐明皇为了让杨贵妃品尝到新鲜荔枝,不惜举集全国之力修建了一千多公里的驿道,以此连接泸南边道与京师的物流。

据历史学者考证,杜甫曾经采摘荔枝的连石滩,便是史坝水驿遗址,不远处的江边平坝上还存有6棵数百年的荔枝树。

泸州诗酒

唐朝的泸州,酿酒业兴盛。江水东流,江面上白帆点点。杜甫面对潦倒的前尘往事以及飘摇的锦绣河山,有些悲凉,却没有悲凉到极致。他还在失望中寻找着希望,在失意中寻找着得意。于是,他写下《望江》:“独立沙洲望江流,江流一去不回头。人生竟是东流水,玉带金貂勿强求。且作泸川城下客,登临纵览羡沙鸥。天涯芳草王孙路,四海飘零我自由。”诗人站在泸州长江沙洲上感悟人生,叹息时光如江水般一去不返,功名利禄皆如虚幻泡影,潇洒快意才是人生真谛。

相传,杜甫曾于长江南岸的宝鸡渡登岸,去观看当地一块唤作“鲁班石”的奇石。该石高耸巨大,每逢洪水时节,必受奔流急下的江水冲刷拍打,水花飞溅,蔚为壮观,是泸州一大胜景。当地官员得知杜甫舍舟登岸后,以酒食相迎,并馈赠荔枝,传为一段佳话。后来,为纪念杜甫在此品尝泸酒,泸州民众遂将“鲁班石”改称“杜甫石”,其所在滩涂则被称为“工部滩”。

如今,工部滩早已不复存在,但它承载的这段历史,日日夜夜浸泡在长江边上,千百年来给每个过客讲述着过往的轶事。

亚热带季风气候的恩泽,让泸州四季分明,雨热同季,也造就了当地的美酒佳酿。据成书于宋代的地理志《方舆胜览》记载:“泸州气候偏阳,夏秋多炎燠,冬无苦寒。”年平均气温17.5℃,无霜期长达300余天,为酿酒微生物的繁衍提供了最适宜的环境。空气中飘荡着丰富的微生物群落,它们与泸州的水土相得益彰,共同孕育出独特的酿酒环境。这些微小的生命,在漫长的岁月里,将粮食中的精华转化为醇香美酒。

陆游在《老学庵笔记》中提到:“唐代蜀中士子莫不酤酒。”泸州的酒业情况大抵如此,带有文化学识的士人普遍自家酿酒出售。

除了已经存在的黄酒、米酒及可能存在的烧酒外,得益于气温的回升,唐代泸州还盛产以荔枝为原料制成的果酒。杜甫被泸州的山水风光所吸引,觉得这里灵气四溢,古老的城塞高耸,仿佛散发着祥瑞的紫色光芒。“三杯入口”后,他顿时品出泸酒之醇美,以至于愧对主人之盛情而“枯口无字”。

史书中对杜甫的泸州行记载甚少,无人可知他曾经在此停留多少时日,也许只是匆匆闪过,但因为泸州的江山与美酒,使他在这里留下了深情的“回眸”。