我的退休生活

喔,喔喽吼,喔喽吼!

划得飙,飙喽吼,划得飙来,飙媵吼!

喔吼,喔喽吼,喔吼,喔喽吼!

……

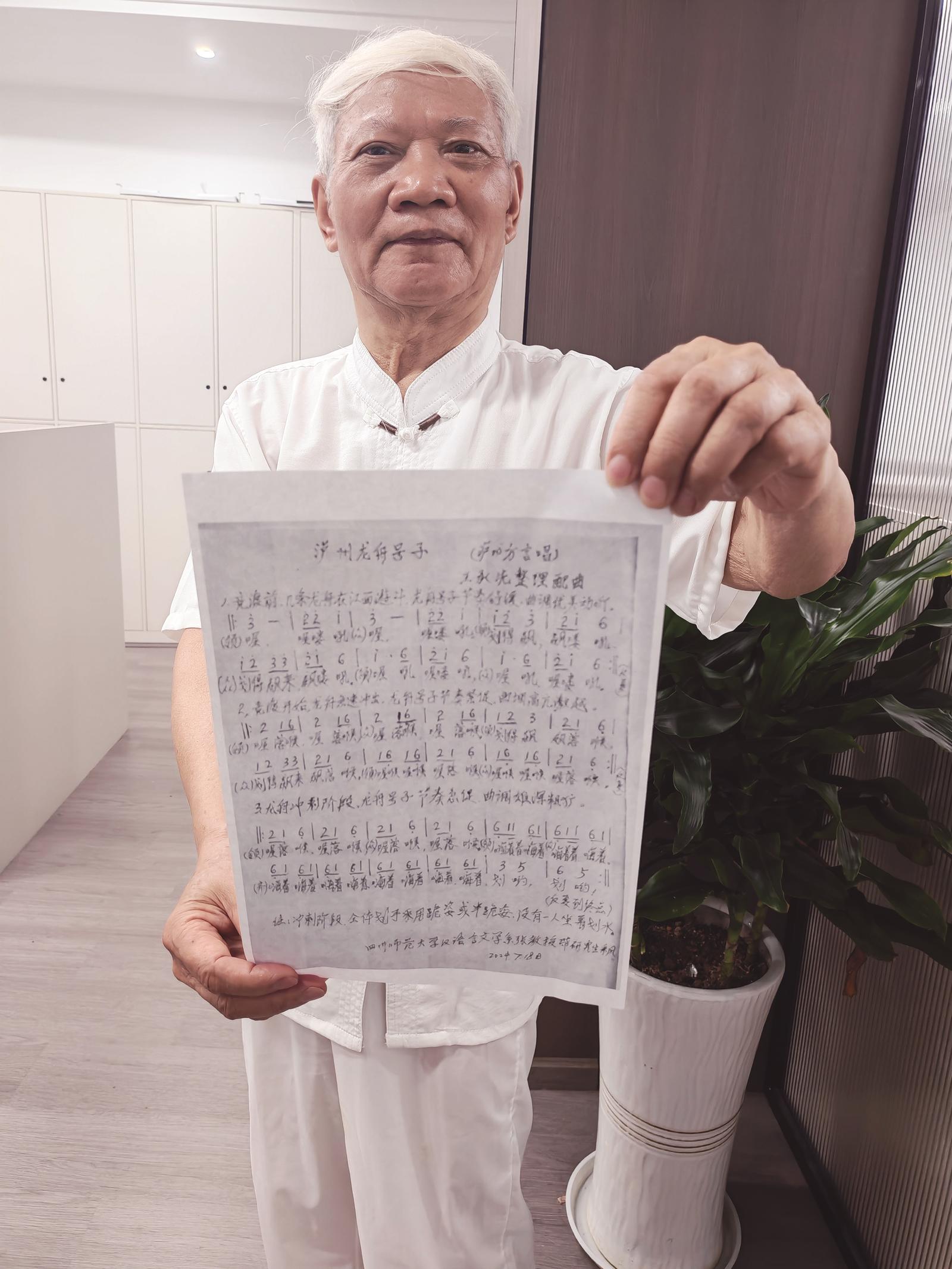

这是79岁老人王承先创作的《泸州龙舟号子》,多人合唱起来十分震撼。为了能更好地推广泸州的龙舟号子,老人还特意将《泸州龙舟号子》的歌词配上了四川话与普通话两种版本。

已近耄耋之年的王承先满头银丝,但只要一提起龙舟号子,他便开始手舞足蹈,又是唱、又是比划,像个孩子一样。

◎ 川江都市报记者 陈猛

“喔喽吼”“划得飙”

他靠“龙舟号子”捡回性命

龙舟竞渡是泸州的一项传统节目,老百姓称之为“划龙船抢兆”。由于组织得好,比赛精彩,每年看的人特别多。

对于自幼生活在长江边的王承先来说,龙舟号子不仅是龙舟比赛时的旗手号令,更是一个很特殊的文化符号。“它跟我们泸州的本土语言、泸州老百姓的生活都有着密切的联系。”王承先说,他对龙舟号子的热爱,始于60年前的一场龙舟比赛。

1965年端午节期间,泸州市举办龙舟竞渡活动,起点位于马溪沟沙滩,终点是长江对岸原泸州市造船厂的一片沙滩,一共有8支龙舟队进行激烈角逐。

“给我印象最深的是半决赛,‘双龙’齐头并进,一时间难分伯仲,最终是船头旗手口中的龙舟号子改变了比赛进程。”王承先还记得,那位旗手的声音既高亢嘹亮又富有激情,他一喊“哟喏嗬”,众人便应道“哟喏嗬”;他喊“划得飙”,众人便应道“飙喏嗬”……最终,队伍惊险胜出。

目睹了激烈的龙舟赛后,王承先与另外四个同学也想过一回“赛龙舟”的瘾。于是,他们制作了简易的龙舟和划桨,选了一个风和日丽的天气下水。不承想,这个莽撞举动竟差点让他们“全军覆没”。

“沙湾有一处回水沱,我们划到那里时怎么也划不动了,船始终在那里打转转。当时我们几个人都吓坏了,因为那个地方曾经淹死过不少人。”

就在命悬一线之际,王承先突然想起了“龙舟号子”,于是模仿船头旗手高喊“喔喽吼”“划得飙”!

众人在他的节奏带动下,采取跪姿或半跪姿势,整齐划一地挥舞船桨。在众人拼尽全力后,龙舟终于成功摆脱了回水沱。

从此以后,王承先对泸州的龙舟号子越来越痴迷,凡有龙舟比赛,他必会到场观看,用心聆听旗手的语言和节奏,久而久之,已把“龙舟号子”背得滚瓜烂熟。

“有人听我就唱”

希望把泸州龙舟号子推广到全国

近年来,随着龙舟比赛减少,听到泸州龙舟号子的机会也越来越少。为了让更多人了解泸州的龙舟文化,王承先决定重新创作龙舟号子。

读高中时,王承先一直是班上的文艺骨干,跳舞、唱歌、乐器、样板戏等样样拿手;在纳溪区大旺工作期间,还先后创作过《大旺场,我们的第二故乡》《知青的心愿》等歌曲。以上种种经历,为王承先创作龙舟号子打下了基础。

2010年6月,王承先开始埋头创作《泸州龙舟号子》。每天在家,他总会不停地哼唱,经过一个多月的反复修改打磨,终于完成了《泸州龙舟号子》的创作。“那段时间,我天天在家里‘哟喏嗬’‘划得飙’,周围邻居一度以为我精神出了问题。”王承先笑着回忆说。

为了能更好地推广《泸州龙舟号子》,王承先分别设计了四川话和普通话两个版本。2024年,当四川师范大学教授张颖带领研究生到泸州采风时,对王承先创作的《泸州龙舟号子》表现出了浓厚的兴趣,特意请王承先手抄一份送给她。

除创作《泸州龙舟号子》外,王承先还喜欢了解龙舟文化,并收集、创作了不少龙舟故事,相关文学作品曾在泸州多家报纸、期刊上发表。

在王承先看来,川江号子与龙舟号子尽管有相似之处,但曲调唱法并不相同。唱“川江号子”时,船工里负责喊号的大号子头,是将自己观察到的情况和需要下达的指令,用号子的形式喊出来,其他船工在收到指令后,就会用号子的形式回应,统一节奏使力或改变方向;龙舟号子主要用于龙舟比赛中,有三个明显的节奏变化:在赛前江面游斗时,调子舒缓、欢快;比赛开始,龙舟冲出去后,调子开始紧凑;进入冲刺阶段后,调子变得急促。“只要听到龙舟号子,人就仿佛置身于紧张的比赛之中。”

如今,王承先的心愿就是推广普及泸州龙舟号子,让全国各地的龙舟竞渡活动前,都有舒缓优美的龙舟号子引导。“有高亢激越、雄浑粗犷的龙舟号子激励,龙舟竞渡才更能展现中国风采。”

自去年起,王承先受邀参加“江阳故事坝坝会”,除了继续推广泸州龙舟号子,他还经常参与讲述泸州老故事、儿歌等活动。他说:“只要还有人愿意听,我就一定会唱给他们、说给他们听。”