□ 本报记者 周丽

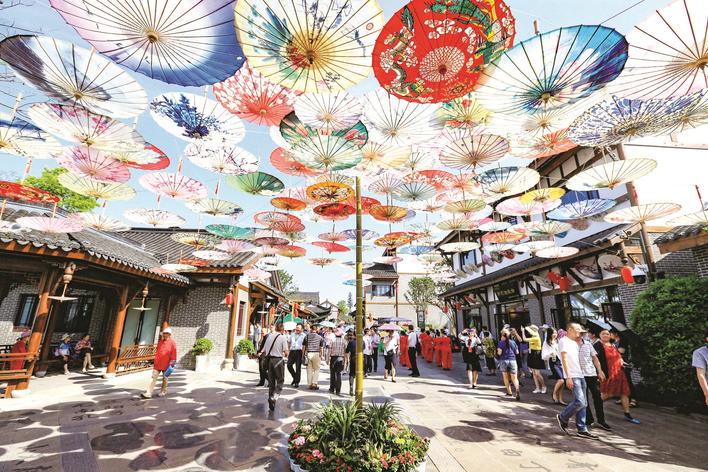

春雨,淅沥……婀娜多姿的舞蹈演员翩翩起舞,“润春”“游春”“望春”“念春”四个系列的油纸伞舞出“春”的灵动。4月5日,央视《古韵新声——清明》晚会歌舞节目《春夜喜雨》中,惊艳观众的64把油纸伞,出自长江上游泸州市江阳区分水岭镇老街金凤路257号。

知道泸州油纸伞的人众多。但很多人不知道的是,依托长江黄金水道,泸州油纸伞曾“伞”开全国。清代时,它作为贡品朝奉康熙;民国初年,油纸伞随奔腾的长江出川出海,远销日本及南洋……在泸州长江边、沱江畔,曾经形成过“油纸伞一条街”;极盛时,从较场街到大河街(东门口到馆驿嘴)、顺城街、珠子街、小市一带,伞铺一家挨一家,制作油纸伞可谓长江畔最负盛名的手工业。

现如今,作为业界唯一一项国家级非物质文化遗产,分水油纸伞毫无遗漏地承袭了中国传统制伞技艺,被誉为“中国民间伞艺的活化石”。历史积淀了它与众不同的古韵,又更像是知性典雅的象征,让目睹的人沉浸在无尽的遐想中。

长江畔“油纸伞一条街”

“听祖父说,曾祖父在大河街做过多年的油纸伞,那里曾经是‘油纸伞一条街’。”分水油纸伞第六代国家级传承人毕六福告诉记者。

据泸州史学界的说法,泸州油纸伞工艺的使用和传承,至少可以上溯到明代,制作历史超过四百年。据《泸县志》记载:“泸制纸伞,颇为有名。城厢业此者二十余家。崇义分水岭亦多此业,而以分水岭所制为佳。”早年间,泸州油纸伞作为贡伞,民间使用甚少。传说康熙皇帝喜欢书画,为泸州朝奉的油纸伞作过画、题过词,还用来赏赐功臣。后来油纸伞“飞”入寻常百姓家,需求量大增,催生这个产业规模迅速扩大。

为何会在长江边、沱江畔形成“油纸伞一条街”?泸州市文史研究员陈鑫明有一番考究:“东门口曾有个很大的竹材市场,纳溪、江安等地的优质楠竹、木材,经永宁河、长江顺流而下到这里交易。竹、木不仅能用来制作油纸伞,还是当时自贡盐厂、泸州造船厂等急需的原材料。”在陈鑫明看来,长江、沱江独特的地理位置,是“油纸伞一条街”形成不可或缺的重要因素:一方面,油纸伞原材料源源不断供应;另一方面,长江、沱江水道为成品油纸伞输出提供便利。

有关资料显示,民国初年,借力奔腾不息的长江,泸州油纸伞出川出海,远销日本及南洋,被盛赞工艺精湛、技术考究、经久耐用、制作精美。“以前,古蔺、叙永举行苗家踩山节,男女必备油纸伞进场,油纸伞为苗家相亲之礼物。据不完全统计,每年供古蔺、叙永、贵州毕节等苗族踩山节使用的泸州油纸伞有上万把。”陈鑫明称,极盛时期,大河街、珠子街、小市、蓝田、泰安、沙湾(茜草)、分水、弥陀、先市、大旺场等地有大小油纸伞厂100多家,从业人员上万,年产油纸伞2000万把。

如今,大河街、珠子街等地难寻“油纸伞一条街”兴旺与繁华的踪迹。毕六福曾寻找过祖辈开伞铺的足迹:“合江先市码头有块石头,至今依稀可见深深的桐油痕迹,是曾祖父他们做油纸伞留下的。”

关于油纸伞,还有一段与泸州有关的红色传奇故事。中央红军长征在叙永、古蔺、赤水等地转战,大红油纸伞成为行军的雨具。“抗美援朝时期,泸州承担了生产30万把油纸伞作军用的任务。伞匠杨炳生带着大家抢时间保质保量完成任务,得到了奖金。”陈鑫明向记者讲述了这段往事。朱德在泸驻节期间也对油纸伞情有独钟。1962年,他到泸州考察时,泸州赠送了10把油纸伞给他……

繁荣盛景的泸州商贸

“油纸伞一条街”的兴盛,得益于泸州商贸的兴旺。

一把油纸伞,需要老楠竹、木头、丝线、桐油、手工皮纸等众多材料。从材料加工到半成品的伞骨、伞托、手柄和伞顶、伞杆四个零部件加工,需要近50个工序。半成品到成品的穿绞和网伞、印花和切纸、扶伞和烤伞,熬油和晃伞,也有50道工序。看似简单的传统手工业,却衍生出一个庞大的产业链:竹、木、桐油、丝线等处的加工、交易集中。长江边的木匠街、铜店街、大河街、顺城街、篦子街等不少作坊,曾经都与油纸伞有着千丝万缕的联系。(下转第二版)