叙永县石厢子彝族乡,位于赤水河北岸,距离叙永县城79公里。84年前,这里只是一个居住着75户人家的村庄,却在中国革命历史上留下了浓墨重彩的一笔——“鸡鸣三省”石厢子会议成为中国革命伟大转折的关键一环。如今,这个当年的小山村走在新的长征路上,仍旧奋力书写着新的转折。

走进石厢子彝族乡,红色印迹随处可见。而伴随着历史的厚重感,新时代的气息也扑面而来。

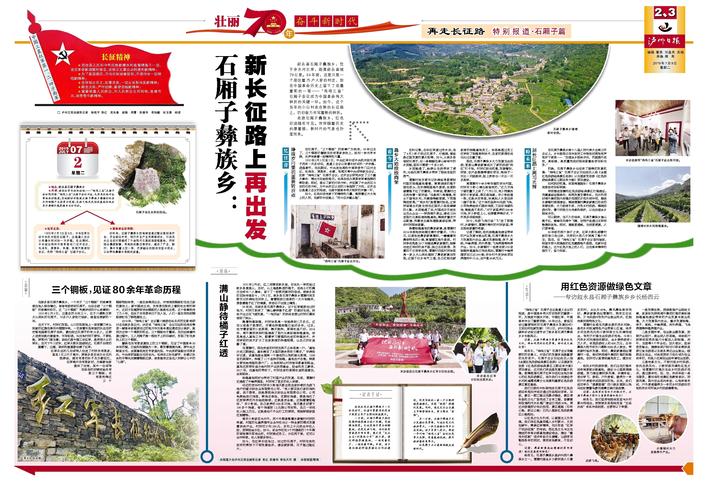

★地点:叙永县石厢子彝族乡

★内容:前往红军长征纪念地——“鸡鸣三省”石厢子会议陈列馆、“鸡鸣三省”石厢子会议旧址、毛泽东住地旧址等地采访报道;实地探访并报道石厢子彝族乡堰塘村的赤水河甜橙产业扶贫示范园、龙游飞鸡农民创收基地和叙永县水潦铺弘基养殖专业合作社。

★红军足迹:

1935年2月3日至5日,中央红军长征中央机关驻在石厢子,这是遵义会议以来最长时间的一次休整。在此期间,中央政治局和中革军委专门召开会议,毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等参加会议,史称“鸡鸣三省”石厢子会议。

★革命老区新面貌:

近年来,石厢子彝族乡因地制宜通过整合高标准农田、农业综合开发、现代农业产业发展等项目,引进龙头企业在村里建成了千亩现代化高标准甜橙基地,同时结合彝家新寨、易地扶贫搬迁等项目,建设了产业、新村、集中安置三位一体、农旅融合的脱贫攻坚示范点,以此带动彝寨乡亲脱贫致富。

·故事·

三个铜板,见证80余年革命历程

在叙永县石厢子彝族乡,一个关于“三个铜板”的故事常被当地人挂在嘴边,每每有游客到石厢子,也总会被“三个铜板”的故事所吸引。这“三个铜板”究竟讲述的什么故事呢?

1935年2月3日,正值农历大年三十,位于川滇黔交界大山深处的石厢子,70多户人家张灯结彩,准备迎接新的一年。

当天下午,村民们发现,山口的阳坡地上一面有镰刀斧头图案的红旗在寒风中猎猎作响,一支穿着灰色军装的队伍在茫茫雪地里朝石厢子走来。最先到达石厢子的有10多人,这群人进街后就开展宣传、书写标语,叫当地村民不要怕、不要乱跑、照常开门做生意;说他们是中国工农红军,是劳苦大众的军队。当天下午5时许,红军大部队陆续到达,石厢子沿街的屋檐下、过道、院坝和堂屋都住满了红军。

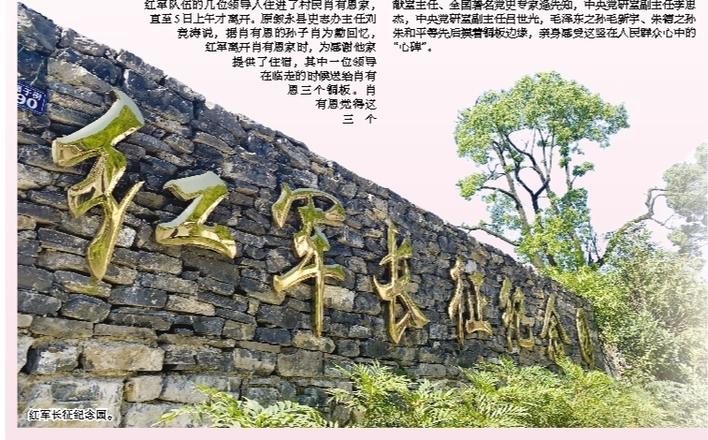

红军队伍的几位领导人住进了村民肖有恩家,直至5日上午才离开。原叙永县史志办主任刘竞涛说,据肖有恩的孙子肖为勤回忆,红军离开肖有恩家时,为感谢他家提供了住宿,其中一位领导在临走的时候送给肖有恩三个铜板。肖有恩觉得这三个铜板特别珍贵,一直没舍得用出去,并悄悄把铜板钉在自己家的屋柱上。新中国成立后,肖有恩在报纸上看到毛主席的照片,这时才知道原来送他铜板的人就是毛主席。这个故事流传了几十年,但由于肖有恩早已不在人世,人们一直没有找到铜板被钉在了哪根屋柱上。

2014年,“鸡鸣三省”会议暨川南游击纵队的历史影响研讨会在叙永县召开,决定将“鸡鸣三省”会议旧址和毛泽东等老一辈革命家曾居住过的地方作为革命遗址遗迹加以保护。就因为这样一个偶然的机会,三个铜板终于露面。在旧址修缮布展过程中,工人用矬子矬一根柱子上的旧漆时,发现了钉在房柱上的三个铜板。

镶嵌在肖有恩家屋柱上的三个铜板,见证了中国革命80余年历程,已经和柱壁融为一体,散发着熠熠光亮。原中央文献室主任、全国著名党史专家逄先知,中央党研室副主任李忠杰,中央党研室副主任吕世光,毛泽东之孙毛新宇、朱德之孙朱和平等先后摸着铜板边缘,亲身感受这竖在人民群众心中的“心碑”。

·现场·

满山静待橘子红透

1935年2月初,红二师围攻叙永城,右纵队一军团经过叙永县营盘山,当时,山上遍是熟透的橙子,但战士们饥渴交加却无一人摘食,留下了一段敬民爱民的佳话,被叙永县的百姓传诵至今。7月2日,叙永县石厢子彝族乡堰塘村党支部书记许涛站在田坎上,看着眼前已挂果的一大片甜橙林,想象着橙子红了的情景,笑容忍不住挂上嘴角。

84年后,在叙永县石厢子彝族乡,这个红军曾居住过的地方,村民又盼来了“满山静待橘子红透”的美好生活。扶贫产业正在飞速发展,“一地四金”的扶贫政策让村民们真实尝到了甜头。

靠着种植甜橙,村民徐思亮一年能挣到5万多元,这在以前是不敢想的,尽管他种植甜橙已经好多年。过去,他守着家里的2亩果园,靠天栽种,果园收益不好。2016年,海升集团来到村里建起了现代化高标准甜橙基地,徐思亮进入基地工作,跟着学习管理和先进的种植技术,并用学到的技术扩大了自家果园的种植规模,让自己的收益翻了番。

在堰塘村,因此受益的村民当然不止徐思亮一户。“基地分成三期建设,基本满足了乡里的剩余劳动力需求。”许涛告诉记者,该基地是全国第一个建成的山地机械化果园,1200亩的果园中,种植了11个品种的甜橙,基地自产自销,鲜果主要供给商超和果汁厂;土地流转让村民每年都拿到租金,基地还按照收益分给村民产业扶持基金、股金和务工薪资。2017年,在基地的带动下,村民自家的果园收益明显增加,全面脱贫。

甜橙基地同时也带动了村里产业的发展。目前,堰塘村还建起了中蜂养殖场,村民有了更多的收入来源。

邻近的安乐村村民许少彬每天都会把自家所喂的龙游飞鸡产的蛋交到农业有限责任公司。“有人要买我们家的鸡和蛋,我不想卖,我就想把鸡交到农业有限责任公司。公司免费给我们鸡苗,帮鸡买保险,定期收鸡蛋。要是鸡死了还按照养的月份给我赔偿。这就是安全感,这钱赚着很踏实。”许少彬说,自己家养的200多只鸡,每天最多时要下100多个鸡蛋,每个鸡蛋按1.2元被公司收购,自己一年纯收入能上万元,这就是他不外出打工的原因,既能照顾家里还能赚钱。

离许少彬家百米开外,两个牛棚承载着水潦铺村村民的希望。村里的弘基养殖专业合作社也以一种全新的模式发展着扶贫产业,村民可少则100元、多则上千元到合作社入股,按照股金分红。如今,该合作社在3个村建起的7个牛棚的首批黄牛即将出栏,村民就近务工、分红两不误,还可以合作种草,收入来源多样化。

如今,在红军长征走过、住过的石厢子,村民在党和政府的帮扶下不断发展经济,建设新家园,日子越过越红火。

忆往昔

峥嵘岁月里的重要转折点

在石厢子,“三个铜板”的故事广为流传。84年过去了,三个铜板仍镶嵌在肖有恩家房柱上,犹如一块无字丰碑,无声传承着一股精神和力量。

1935年2月3日至5日,中央红军长征中央机关驻石厢子两夜一天多时间,是遵义会议以来最长时间的一次休整。适逢春节,在此期间,中央政治局和中革军委专门召开会议,毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等中央领导参加会议,史称“鸡鸣三省”石厢子会议。这次会议研究决定了三个重大事件:博古交权给张闻天;毛泽东成为周恩来军事指挥的帮助者;同时,做出了新的行动方针,并回复了中央苏区今后的行动方针,为中央苏区以后的斗争指明了方向。这次会议是遵义会议的延续,也是中国革命伟大转折的关键一环。

如今,红色印迹传承下的精神和力量,激励着这片大地上的人民,在新的长征路上“而今迈步重头越”。

看今朝

彝乡大地欣欣向荣

史料记载,当年红军渡过赤水后,走了6天5夜才到达石厢子。行路难,曾经是这里发展的最大阻碍。如今,从叙永县城到石厢子,沿一条蜿蜒在崇山峻岭中的水泥路,驱车只需要一个多小时。

水泥路通了,给群众生活带来了便利,也给石厢子彝族乡带来了脱贫攻坚的底气。

堰塘村党支部书记许涛经常都要到村里的甜橙基地看看。黄黄绿绿的橙子挂在枝头,在许涛眼里格外美丽,他更盼望着橙子红了的喜悦。许涛说,堰塘村过去流传着一首民谣:“马桑树儿弯溜溜,有女不嫁响水沟,天晴难得割草晒,下雨难得挖疙蔸。”“响水沟”是堰塘村别名,这首民谣唱出的是生活在这里的人祖祖辈辈的心酸。水泥路通了后,村里成功引进农业龙头企业——陕西海升果业,建成1200亩现代化高标准甜橙基地,围绕安置点产业配套,完善进出基地道路基础设施,带动村民脱贫致富。

挨着甜橙基地的彝家新寨,是堰塘村2016年易地扶贫搬迁集中安置点。7月2日,记者走进彝家新寨看到,一幢幢富有彝族特色的小楼,黄墙黛瓦格外美丽。村民李成秀是2017年搬进彝家新寨的,能够住进这样好的房子里,她过去没敢想。欣喜的不仅有李成秀,堰塘村四组村民徐思亮一家从大山深处搬到了彝家新寨后发现,这里不仅水电气三通,自己还能在新家旁的甜橙基地务工。徐思亮通过务工还学到了甜橙栽种技术,自家的果园收成也比过去翻了番。

现在,石厢子彝族乡大力发展生态旅游,更是让彝家新寨成为了新的旅游“网红”打卡地。村民们抓住机遇,发展餐饮、民宿、农产品销售等增收项目,钱袋子一天比一天鼓起来,脸上笑容也一天比一天多起来。

离堰塘村十余分钟车程的安乐村里,村民许少彬心情也是愉悦的,“这几天鸡下蛋的量又上来了。”7月2日,有人特意找到许少彬家里,想买些鸡蛋。许少彬犹豫一阵,还是决定卖些,毕竟别人大老远来一趟不容易。“这个鸡的品种叫龙游飞鸡,公司免费给我们提供鸡苗,又回收鸡蛋和鸡,销路是不愁的。”对于家里养的200余只鸡,许少彬很上心,他想着养得好点,下次再多领些鸡苗。

如今,龙游飞鸡已经“飞”进了坡脚村、水潦铺村、堰塘村等村的村民家里,带去脱贫致富的希望。

记者了解到,依托甜橙基地建设带来的产业发展与就业机遇,石厢子彝族乡大力发展现代农业,重点发展甜橙、李子、核桃、中蜂养殖、肉牛养殖、飞鸡养殖等种养产业。如今,水潦铺村一组斑毛坡250亩甜橙种植基地已完成规划;堰塘村中蜂养殖项目已达240箱;安乐村外资扶贫项目养殖肉牛53头,总产值60余万元。

盼未来

新长征路上再写光辉

在石厢子彝族乡第十八届人民代表大会第三次会议上,乡长杨西云在作政府工作报告时掷地有声地许下诺言——“加速全乡脱贫步伐,巩固提升成效,高标准、高质量完成好脱贫致富各项目标任务。”

的确,石厢子彝族乡也迎来了难得的发展机遇:“鸡鸣三省”石厢子会议旧址成功入选《全国红色旅游经典景区名录》以及国家发改委《红色旅游经典景区三期总体方案》项目建设。

如何抓好机遇,实现弯道超车?石厢子彝族乡党委政府目标明确:

有效推进场镇和红色旅游经典景区打造建设;完善基础设施条件,构筑发展支撑体系。充分利用好海升集团现代柑橘示范园的示范引领作用,推进水潦铺村果园建设。围绕堰塘村彝家新寨已形成的资源优势,大力招商引资,开发乡村旅游。围绕旅游开发,着力民族文化传承和保护,以此加速全乡脱贫步伐。

可以期待,在不久的将来,石厢子彝族乡遍山橙子红,蜜蜂在花海中飞舞,农特产品通过互联网销售到各地。那时,道路更通畅,生活更便捷,人们更幸福。

84年前的那个除夕之夜,红军大部队顺着村前的坳口走过来,手持的火把几乎照亮了整个村庄;现在,在“鸡鸣三省”石厢子会议陈列馆前,那座手持火把造型的红色雕塑格外显眼。在新长征的路上,这片红色大地上的人们,正在革命精神的指引下,奋力向前。

·专访·

用红色资源做绿色文章

——专访叙永县石厢子彝族乡乡长杨西云

“鸡鸣三省”石厢子会议是遵义会议的延续,是中国革命伟大历史转折的重要一环,为挽救中国共产党、中国红军、中国革命作出了重要贡献。84年过去,曾经见证过重要转折的石厢子彝族乡发展如何?文旅如何创新发展?7月2日,泸州日报全媒体采访组记者专访了叙永县石厢子彝族乡乡长杨西云。

记者:石厢子彝族乡有着丰富的红色文化,将如何用好红色资源,转化成文旅优势?

杨西云:“鸡鸣三省”石厢子会议有重要的历史意义,对我们的发展来说是重要的无形资产。石厢子会议旧址成功入选《全国红色旅游经典景区名录》以及国家发改委《红色旅游经典景区三期总体方案》项目建设,这对我们来说是发展的重大机遇。做精做强石厢子红军长征纪念地为核心的红色旅游景区,将为我们今后建设赤水河流域藏羌彝文化走廊和重要红色旅游景区奠定基础。

我们已委托中科院完成石厢子红色旅游总体规划并成功通过市级规划评审。目前,景区一期工程正在稳步推进,景区停车场和文化广场完成了主体工程,场镇管网改造和污水处理厂建设已完成80%,周边步游道预计年内投用,景区道路(石林公路、叙正公路)已列入国家红色旅游景区公路规划。

以红色文化为引领,以爱国主义为灵魂,我们将红色基因植入乡村振兴、文旅创新中。秉承红军精神,充分发扬“红军不怕远征难”的传统,把红色文化与正在推进的体育训练基地建设结合,推出“重走长征路”徒步体验文化套餐,让游客在锻炼身体的同时,接受党性教育,不忘初心。

记者:彝家新寨选址堰塘村有何考虑?新村发展有何特色?

杨西云:石厢子彝族乡是泸州两个彝族乡之一,堰塘村是全乡少数民族人口最多的村,占比为60%,彝风彝俗保存完好。彝家新寨选址堰塘村,既有区位优势,又与旅游开发和产业就业同步,还能传承民族特色文化。

堰塘村坐落在风景优美的赤水河畔,是赤水河流域特色产业带核心区域,将赤水河自然风光和少数民族文化风情相结合,有利于打造生态旅游示范地。今年3月赤水河花海活动期间,全乡接待游客5万人次,实现旅游收入约600万元。去年彝族火把节吸引川滇黔8000多人参加,带动新村经济发展。同时,彝家新寨选址堰塘村一组,毗邻陕西海升集团打造的甜橙基地,农民可以直接到基地务工,增加收入。

依托乡村旅游资源,我们正在打造休闲体育度假训练基地,建设10公里果园骑游道,努力建设集民族风情、采摘体验、培训学习、参观、户外度假、康养为一体的户外度假休闲旅游目的地。去年,我们成功举办“美景里程”四川叙永国际山地马拉松赛暨乌蒙花海彝王骑行挑战赛。

记者:在脱贫攻坚和乡村振兴中,石厢子彝族乡有什么重要举措和亮点?

杨西云:我们坚持将脱贫攻坚与乡村振兴相结合,按照叙永县脱贫攻坚“五级决战”体系作战到底。主要有以下举措:

一是发挥优势,持续做强产业脱贫文章。紧紧依托陕西海升集团打造的高标准甜橙基地建设带来的产业发展与就业机遇,大力发展现代农业,重点发展甜橙、李子、核桃、中蜂养殖、肉牛养殖、飞鸡养殖等种植养殖产业。

二是多措并举,创业就业稳发展。按照产业到户、就业到人的思路,将贫困户按照实际劳动能力分配加入到甜橙、肉牛、生猪等9个专合社;加大培训,组织劳务输出,推荐贫困户到对口联系帮扶县浙江省龙游县以及叙永周边企业就业;鼓励自主创业,对贫困劳动力创办领办创业实体的,向县人社局创业股申请创业奖励。

三是传承文化,不断开拓乡村旅游。依托自然风光、少数民族风情和红色文化,将堰塘村打造为生态乡村旅游示范点。通过提供吃、玩、住、休闲体验一条龙服务,最终将形成集红色教育培训、民族风情、现代农业观光体验、山地体育休闲、户外度假康养为一体的乡村旅游目的地和赤水河环线乡村旅游集散地。

·记者手记·

在叙永县石厢子彝族乡一天的采访中,记者印象最深的是该乡脱贫主导产业得到快速提升。

一方面,石厢子彝族乡扭住发展种植养殖业这个关键,实施精准脱贫。无论是海升果业甜橙基地,还是龙游飞鸡、世行扶贫贷款养牛项目等,莫不是“龙头企业+村集体公司”挑大梁,通过种植养殖基地,一端连着农户、一端连着市场。目前,该乡通过推进种植养殖业合作社建

设,改变传统的一家一户分散种植养殖模式,实现“抱团”规模化发展。同时,通过龙头企业建立市场营销体系,努力解决“卖难”。

另一方面,石厢子彝族乡充分发掘红色资源,打造红色文化旅游景点,一批文旅融合项目正在实施。该乡负责人表示,将进一步叫响“鸡鸣三省”会议红色景点品牌,改善基础设施,提升旅游整体竞争力。

红色彝乡正以崭新面貌走进新时代。

本版图片由泸州日报全媒体记者 牟红 阮春华 李佑天羽 摄 本版制图/卿亮