◎川江都市报记者 汤骏

说起“营沟头”的称呼,其实早在民国27年出版《泸县志》的时候,就已经有了。当时的“营沟头”分为上营街、下营街、水巷子,没有中营街;南门城墙内被称作“城墙边”或是“城垣街”,之后更名为“三星街”。

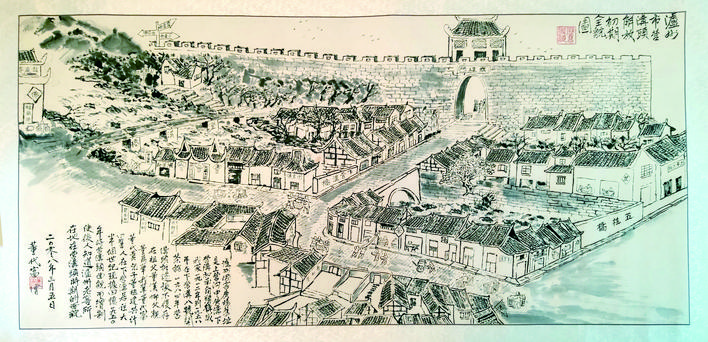

营沟头紧邻泸州老城墙南垣,是墙外的一组护城街道,又是进出泸州老城旗远门(俗称“南门”)的必经街道。上世纪四五十年代,“营沟头”槽坊林立,是泸州曲酒的主要出产之地。75岁的董代富,四代人都曾居住在营沟头,营沟头对于他而言,有着抹不去的记忆,他说,曾在营沟头亲眼看见四个工人挑着一大坛子酒,结果坛子打碎在街头,一连几天,满街都是酒香。

在董代富亲手绘制的《解放初期营沟全貌图》中,一溪、一城门、一茶馆、两口井、三家糖食铺、四座桥和七家糟坊。结合对营沟头当时面貌的还原,董代富口述着“营沟头”与酒有关的那些往事。

开栏语

泸州被称作酒城,泸州人把酒称作“单碗”,喝酒就是喝“单碗”。“单碗”是泸州酒文化的直接体现,所以,我们才说泸州酒文化一路飘洒着酒香,泸州人的气质里总是透射着酒气。喝起单碗,推杯换盏,畅所欲言,自古以来,酒中有真情,酒中有故事!

八大糟坊

1947年出版的王伟仁编著的《泸县一览》,记载了1947年泸州市的糟坊统计,其中在营沟头便有八家糟坊,分别是中营沟的“温永盛”“永兴诚”“秫香村”(在“温永盛”对面)“洪兴和”“新华”,下营沟的“春和荣”“鼎丰恒”,以及三星街的“福星和”。

据“温永盛”糟坊第十一代传人温筱泉回忆,清同治八年(1869年),温宣豫买下10口陈年酒窖,改名“豫记温永盛”曲酒厂;后因温筱泉继承祖业,将槽坊更名为“筱记温永盛酒厂”。1939年后,温家部分人迁到营沟头,营沟头的14口窖池由温镛的次子温玉坡继承。1943年,温家以第十一代传人泉字辈四房人为基础,将14口窖池进行分配,统一生产,各自经营,但都统一使用“温永盛”糟坊的商标。

“鼎丰恒”糟坊的老板胡焕章,糟房至少有8间以上,窖池的数量也多过“温永盛”,胡焕章自然成为营沟头最大的酒老板。因为他有爱心,所以深得街坊四邻赞誉。董代富自小在祖父营沟头的“董家茶馆”长大,每天都能看见胡焕章来茶馆喝茶,遂称他为“胡爷爷”。

下营沟19号“春和荣”糟坊的老板李华伯,家境富裕,其父李孟敏开太和福钱庄。后因钱庄亏本破产,父亲去世,李华伯的叔叔在清算摊账后,用分得的一笔钱,购买了下营沟的三口窖池,再加上自己新建的两口窖池,一共五口窖池,将糟坊取名为“春和荣”。叔叔去世后,李华伯继承了“春和荣”。

“福星和”糟坊的地址是在三星街,那时胡玉山租下营沟头和凝光门的窖池进行生产,仅用了8年多的时间,胡玉山便过上了殷实的生活。“福星和”全称为“华记福星和”,最初经营三星街“福星和”糟坊的六口窖池,因为其数量多、质量好,都由胡玉山亲自管理;之后,“福星和”又开始发展凝光门窖池,生产的酒逐步销往重庆。

中营沟“永兴诚”糟坊的主人张安普,在紧邻他的营沟窖池旁开办了酱园厂。取“永兴诚”字号,意在生意永久兴盛。而“永兴诚”糟坊,在当时就提出了营销口号:货真价实,童叟无欺。

中营沟“新华”糟坊的老板何金成,在公私合营前,将糟坊搬迁至肖巷子口,再加上拥有16口窖池的“秫香村”糟坊老板张福州,以及“洪兴和”,八家糟坊勾勒出上世纪四五十年代营沟头的糟坊盛景。

酒馆和水井

方庭辉是“洪兴和”的糟房老板,他经营的糟房与“温永盛”糟房仅一壁之隔。除此以外,方庭辉还在紧邻下营沟1号的下平远路开设了酒馆,其生意都交给他的徒弟陈金华打理。除了下营沟3号的另一家姓陈的小酒馆,这两家酒馆成为营沟头人“喝单碗”的代言之地。

一碟椒盐花生或是豆豆下酒,荤菜可有可无,在营沟头喝寡单碗儿的人不在少数。酒馆里划拳赌酒是家常便饭,他们划法多、禁忌多、变化多,颇具地方特色。当时的泸州拳,在拳名上就曾有地名拳、书名拳、一字清、定八杯、广东拳、爬海拳、打擂台、跑马桩、关猴子、蛇脱壳、苦中苦、划单双、棒打虎等等。各种拳名一时一兴,拳数、喝多少酒,大家共同议定,没有统一规定,灵活自如。泸州拳的一个特点是样拳多,比如搭手喊四或四季财,喊没喊上都不着数,只是比划一下表示准备开始,第二手才正式分胜负。有的第一手出拇指喊请,第二手仍出拇指喊哥俩好、两辈人、两朋友等等,以此明确双方关系,第三手才正式分个输赢,前两手都是样拳。划拳中如头脑反应不过来,出手未发声,或跟着对方搭一句的,都不着数,仍属于样拳。

另一个特点是禁忌多,首先是不能“倒大旗”,即除握紧拳头喊“零”以外,凡出手指均不能不伸拇指,否则属于一种极不礼貌的行为;和长辈划拳,样拳和第一手不能出拳头,这叫作“用拳头打人”,是对长辈的不尊敬;而两父子之间是绝对不能划拳的,必须分清楚对象。

除了酒馆,水井与营沟头糟坊同样有着紧密的关系。从广营路经澄溪石桥,进入中营沟口的溪边,离“洪兴和”糟坊很近的地方,那时有一口正方形大水井,四周条石砌的井壁,水量大、水质好、水井深,营沟头不少糟坊烤酒,都去古井挑水,此井名曰“甘泉井”。

宋代泸州地方志书《江阳谱》记载,有唐都督苏公德充《甘泉记》碑,循城左为围敌,上有亭曰“南亭”,董公诚建。亭下有尊胜石幢。唐代的《甘泉记》碑,当年就立在桥上。宋代王象之《舆地记胜》,只记有此碑的标题,石碑当时已毁,碑文也没有流传下来。

营沟头窖址

1999年2月,在泸州发现的营沟头窖址,其分布范围向南延伸至沱江与长江的汇流处,而窑址坐落在全国重点文物保护单位——泸州大曲老窖池南侧约60米处。关于“营沟头”古窑址,后经考古专家研究,首先出土器物是以瓷酒具为主,出瓷器的地方确定是一个窑址,其时代跨度为晚唐至元初,而窑址的兴盛时代,则是在两宋时期。

此窑址是为满足泸州至四川南部区域的社会需求,于唐代晚期创建的一座民间窑场。从种类上看,包括罐、瓶等盛贮器,执壶、碗等饮食器,灯盏、炉等生活用具,铃、骑马人物等玩具,都是民间的常用器具。在出土的陶瓷器中,酒具所占的比例较大,并且成套。考古专家们认为,泸州唐宋时期,酿酒业比较发达,具体产量虽然无从考证,但根据《宋会要辑稿·食货》记载,北宋神宗熙宁十年(1077年),泸州的酒税额超过了6000贯,可见酒的产量不少;同时,泸州酒的消费也多。宋代泸州酒楼林立,民间祭祀神、红白喜事、迎亲送友等都要饮酒,这成为当时泸州流行的习俗,营沟头窑场正是适应了当时泸州兴盛的酿酒业和民间饮酒的需要,开始大量生产酒具。

从胎色、釉色、器物形成的风格上看,营沟头窑址的古陶瓷与四川邛崃、成都青羊宫窖、重庆涂山窖等古窖址,也有相似之处。由此可以看出,营沟头窖址在自行发展的同时,已与邻近地区的同行业进行着技术交流。

(此文部分资料参考了《老窖营沟轶事》《泸州老窖酒史研究》)