“希望是好事,也许是人间至善,而美好的事永不消逝。”这是一句只要有人在人群中提起,就会马上得到兴奋响应的台词。能得到同样礼遇的,还有“生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一颗是什么味道”“自尊只会伤害你,绝不会帮助你”……

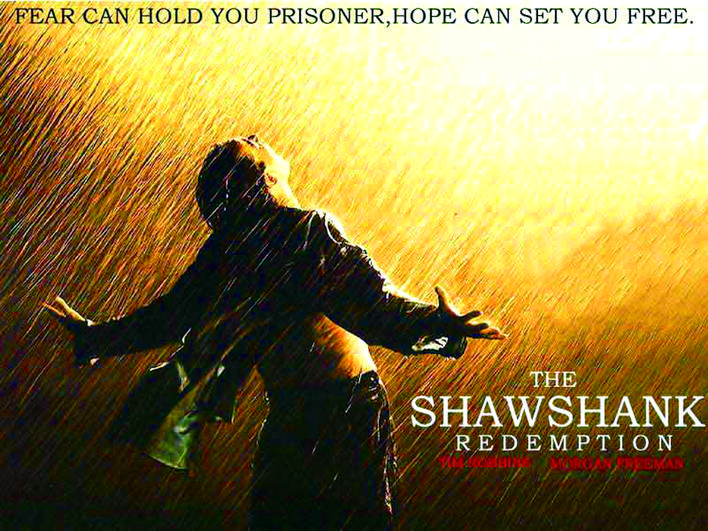

不知不觉间,与电影《肖申克的救赎》上映的1994年,已相隔25年有余。日前,北美院线大张旗鼓搞起了重映,小心翼翼地避开周年纪念日,让粉丝们与电影再次重逢。

“25年来,这是第一个和其他人一起看肖申克的绝佳机会。尽情享受吧!”这一场迟来的“生日聚会”,对于入围七项奥斯卡奖却无一斩获的《肖申克的救赎》而言,意义重大。

今天来看,影片避开了1994年各路好片的围追堵截,也不必担心晦涩片名所导致的票房遇冷。曾受它鼓舞的人们,慕其电影史美名而来的人们,齐聚一处,重新感受《肖申克的救赎》隐藏在细节中的震撼。

怎么成为“无冕之王”?

1994年,据说是“上帝想看电影的一年”,全世界生产的经典电影足有36部之多。

这一年的银幕上,顶着一头乱发的阿甘一直在奔跑(《阿甘正传》),“老大的女人”米娅和“小弟”文森特在舞池里笨拙地扭腰(《低俗小说》),小姑娘马蒂尔达问杀手里昂“人生是否总是痛苦”(《这个杀手不太冷》),小狮子辛巴目睹了父亲被谋杀的瞬间(《狮子王》)……

这些入围了IMDB Top250、豆瓣电影Top250的经典佳片,都在当年引起了热烈的反响。唯独《肖申克的救赎》,没有掀起多少水花。在那一届的奥斯卡颁奖典礼上,《阿甘正传》拿下6项大奖。在次年的奥斯卡上,《肖申克的救赎》获得7项奥斯卡大奖提名,最终却一无所获,彻底地输给了《阿甘正传》。

有人说,《肖申克的救赎》一度黯淡,这个宣传片般的片名要背一大半的锅。可再看看当年的其它片子,《阿甘正传》、《这个杀手不太冷》,都是老实巴交的人名,没见哪个有10w+的潜质。

当年导演德拉邦特却一眼看出了原著的爆款气质,向斯蒂芬·金提出购买《丽塔·海华丝和肖申克的救赎》的版权。只可惜,还是愣头青的德拉邦特,并没能入得了斯蒂芬·金的眼。

1992年,小有积蓄的德拉邦特,终于能从违心的工作中得以解脱,在向作者寄去1000美元支票后,花8周时间写出了剧本。行业名宿罗伯·莱纳一眼看上,愿意出400万美元买下,并决定亲自执导,还想喊上大明星哈里森·福特和汤姆·克鲁斯主演。

按常理,故事进行到这里,就该是各取所需皆大欢喜的局面。名导演手上多一部佳作,菜鸟编剧从此约稿不断。可几年过去了,德拉邦特还是那个一根筋的傻小子,宁愿减薪也坚持要亲手打造自己的梦想。因为他意识到,也许错过这个剧本,此生就再难有巅峰。

这下好了,说好的大咖不来了,场地设备人员要自己想办法,预算不足带来的高压要全员承受,还附赠炎热、酷暑、暴风雨等极端天气的“骚扰”。那段时间的德拉邦特就像个神经病,逮着个人就问:“您那儿有空的大监狱吗?”

幸运的是,爱着这个故事的演员们,每一个都倾尽全力。蒂姆·罗宾斯要求提前体验监禁,摩根·弗里曼打棒球打到抬不起手臂,所有演职人员每周工作六天,每天超长待机15—18个小时。

除了斯蒂芬·金,谁也没能想到,一番搏命付出换来的只有1800万票房。德拉邦特倒是很坦然,毕竟自己还是菜鸟,毕竟同期作品太过优秀。次年,乘着录像带市场的东风,《肖申克的救赎》在家庭影院中悄悄地火了。

在安迪逃出生天的一刻,无数人也随着他走出了自己内心的桎梏。而当人们将视线转回到生活中,发现竟还有曼德拉的跌宕人生足以与其交相辉映。这让影片的性质,又多了几分现实意义上的可信度。

多年以后,有个叫罗永浩的中年人,以安迪手中的石锤,作为自家手机品牌logo的原型;而影片的拍摄地曼斯菲尔德小镇,也在2013年—2018年间,接受了超过60万影迷的探访。如今,《肖申克的救赎》评分已领跑当年的一众佳片,成为榜单上无法忽视的存在,电影人绕不开的电影研修范本,堪称“无冕之王”。

重映看的是什么?

在主演罗宾斯收到的观众来信中,“电影中体现的人性”是普遍得到肯定的一个点。即便不曾了解监狱,人们也或多或少曾受困于自己内心的牢笼。对于银行家安迪而言,死去的爱情一度令他彷徨失措,最终含冤落入肖申克监狱,则让痛苦更加切实可感。

提出质询的狱友惨遭下马威,深陷恐惧的小胖子死于哭嚎,自己坦陈无罪却遭到老囚徒们不怀好意的嘲笑,都令安迪早早嗅到了绝望的气息。如果全部的苦难都能被轻易想象,这监狱未免太过温柔。即便能习惯事无巨细的管制、无处不在的耳目,那到了面对暴力时,精神也应该崩溃,何况是曾经那么体面而优雅的安迪。

人人自危,但求自保,就是“朋友”也分不出更多的情义。深谙生存法则的安迪不曾怪罪过任何人,始终沉静地努力着,以愚公移山般的魄力,一点一点渗透着他对自己、对肖申克众徒的救赎。其实,安迪不止一次地昭示过他内心的希望。冒死向狱警请缨,换来了请“同事”喝啤酒的惬意傍晚;历经6年,终于收到州长的回信与200元美金,反倒激励了他扩建图书馆的决心……而广场上悠然响起的《费加罗的婚礼》,更像是他的一次公然宣战。

所谓平凡人生,又何尝不是沉浸在相似的困扰之中。当习惯于一切按部就班的生活,乃至失去寻找希望的动力,这令人窒息的重复,足以摧毁任何一个心智健全的人。但安迪却并未沉沦于此,只留给海报女郎的凝视,藏着他不服从于命运的野心;兜在裤子里洒落的石子,铺成逃出生天的隧道;超脱于常人的冷静、机警与聪慧,让安迪找到了服刑与假释之外的第三条路。

而最令人动容的,莫过于安迪与瑞德之间的惺惺相惜。从推进故事发展的角度来看,全身而退、安然将典狱长的“黑钱”收入囊中,甚至令恶人被迫选择自杀,这些设定固然令人倍感酣畅淋漓。但安迪与瑞德之间心照不宣的默契,以及最终牵引两人再度相见的明信片,才让本片的煽情指数达到了巅峰。

在看重“逻辑”与“三观”的当代影迷眼中,《肖申克的救赎》或许是一锅煲得还不错的心灵鸡汤,却不是一个滴水不漏的故事。有人反问为何判决如此轻率,有人质疑不装摄像头的单人监仓是否存在,有人看着圆得近乎规整的洞口笑出了声,有人认为银行条例保持27年不变几乎不可能……Bug太多,以至于某问答网站上出现很多与此有关的探讨性问题。

实际上,即便抛开情节本身的硬伤,单从“鸡汤”的角度来看,现在的年轻人们,也不再为类似的叙事套路买单了。当然了,进入新环境要少说话多观察,这是职场新攻略里写烂了的守则;朋友都靠得住吗?早点认清人生来孤独,就能看清更多的现实;相信的人越少,说不定对自己的保护越好。为什么只有安迪能成功出逃?还不是因为他聪明有能力,还自带主角光环,运气好到全世界都在为他的人生让路……

今天的年轻人,即便是听到《费加罗的婚礼》,也只会觉得是餐厅里令人昏昏欲睡的催眠曲。要让他们感动,实在太难了!

为何年轻人不再感动?

如今的我们,乐于从结果倒推过程,以至于相信所有发生在他人身上的幸运都是命中注定,所有发生在自己身上的劫难都是理所应当。太沉迷于对“是不是”的求索,让很多人完全忽略了问题的本质“为什么”。

在缺乏共情的时代,人们习惯于站在更高的视角审视文艺作品。任何温情的、苦涩的、不超出意料之外的演绎,对于大多数人而言,都不过是楚门世界中的蝴蝶效应。

这一代的人们,都已经被“惯坏”了。竞争越来越激烈的影视行业,带来了过去难以想象的丰富试听体验,却也让人们的感知能力走向了另一个极端。大家确实对所谓“鸡汤套路”免疫了,但转身又掉进了“爽剧套路”的坑。男女主互相多看两眼,就能猜到两人大概什么时候会发生些什么故事;“酱油角色”流露出对妻子老母的思念,就断言本集绝对领便当;号称突破想象的剧集没能反转出彩,马上一星“好评”伺候……他们实在太吹毛求疵,以至于经典作品都要被逐一挖坑,挑出其中不够爽、三观不正的地方大加批判。

目之所及,唯有眼下。忽略故事发生的时代背景,当然不知所云。这便是经典作品在此刻的尴尬处境:故事还是那个好故事,但已经少有人愿意去听懂它了。爽感文化至上的现象,又与普遍的社会语境脱不了关系。追寻希望似乎成了一件相当天真且可笑的事,凡抱有类似想法的人,都不免遭到致命三问:“加班工资有吗?喜欢的人回你信息了吗?下个月的房租有着落了吗?”

太多失去控制的事情,渐渐剥离了人们对情感的共鸣。即便真是心有戚戚焉,千言万语也只化作一句话:“还能说什么呢?不如自己努力搬砖吧。”所以,相比较之下,像《凪的新生活》这类接地气的影视剧,反倒更受年轻人的青睐。也许,非得与当代人统一阵营,笔笔直击时代痛点,方能在潜移默化中,输出影片所认同的价值观。

但问题是,如果真失去了鉴赏经典、感知真善美的能力,又何尝不是人生的一大憾事呢?◎晏非