◎ 川江都市报记者 曾刚

9月25日

古习高速赤水河红军大桥顺利通过建成后的最后一道质量检验关。

72辆总重达2520吨的载重卡车以5至80公里的时速在大桥上行驶,进行了为期2天的荷载试验,这也是大桥建成交付前的最后一道质量检验工作。

据了解,赤水河红军大桥荷载试验分为静载试验和动载试验两部分,目的是判断桥梁承载能力是否符合设计和相关规范要求,能否满足通车条件,为今后长期健康监测提供初始数据,同时为日后养护、管理的决策提供科学依据和支持。

9月27日

古蔺至习水段高速公路赤水河红军大桥建设业主、设计、监理、中心试验室、施工等参建单位代表参加交工验收会议。

9月28日

由四川铁投集团投资建设的古习高速赤水河红军大桥顺利通过交工验收,标志着古习高速最后一个控制性节点成功打通。

9月30日

赤水河红军大桥上,随着一辆身披彩绸的客车通过,标志着大桥已全面建成并交付。

两年奋战

峡谷天堑变通途

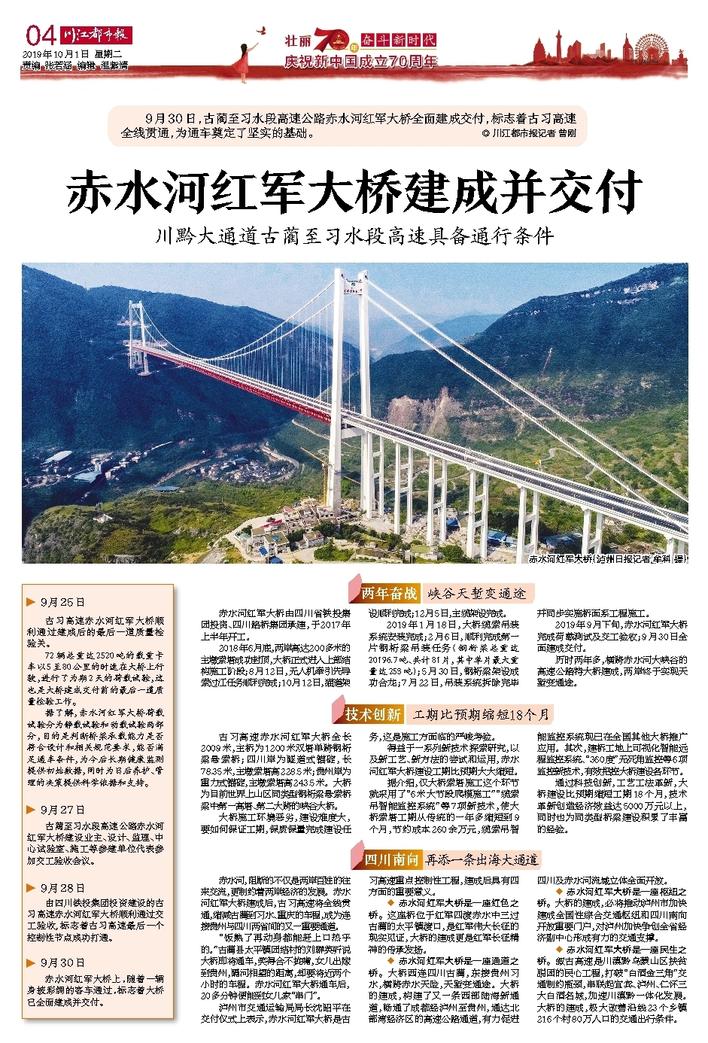

赤水河红军大桥由四川省铁投集团投资、四川路桥集团承建,于2017年上半年开工。

2018年6月底,两岸高达200多米的主墩索塔成功封顶,大桥正式进入上部结构施工阶段;8月12日,无人机牵引先导索过江任务顺利完成;10月12日,猫道架设顺利完成;12月5日,主缆架设完成。

2019年1月18日,大桥缆索吊装系统安装完成;2月6日,顺利完成第一片钢桁梁吊装任务(钢桁梁总重达20196.7吨、共计81片,其中单片最大重量达253吨);5月30日,钢桁梁架设成功合龙;7月22日,吊装系统拆除完毕并同步实施桥面系工程施工。

2019年9月下旬,赤水河红军大桥完成荷载测试及交工验收;9月30日全面建成交付。

历时两年多,横跨赤水河大峡谷的高速公路特大桥建成,两岸终于实现天堑变通途。

技术创新

工期比预期缩短18个月

古习高速赤水河红军大桥全长2009米,主桥为1200米双塔单跨钢桁梁悬索桥;四川岸为隧道式锚碇,长78.35米,主墩索塔高228.5米;贵州岸为重力式锚碇,主墩索塔高243.5米。大桥为目前世界上山区同类型钢桁梁悬索桥梁中第一高塔、第二大跨的峡谷大桥。

大桥施工环境恶劣,建设难度大,要如何保证工期,保质保量完成建设任务,这是施工方面临的严峻考验。

得益于一系列新技术探索研究,以及新工艺、新方法的尝试和运用,赤水河红军大桥建设工期比预期大大缩短。

据介绍,仅大桥索塔施工这个环节就采用了“6米大节段爬模施工”“缆索吊智能监控系统”等7项新技术,使大桥索塔工期从传统的一年多缩短到9个月,节约成本260余万元,缆索吊智能监控系统现已在全国其他大桥推广应用。其次,建桥工地上可视化智能远程监控系统、“360度”无死角监控等6项监控新技术,有效把控大桥建设各环节。

通过科技创新,工艺工法革新,大桥建设比预期缩短工期18个月,技术革新创造经济效益达5000万元以上,同时也为同类型桥梁建设积累了丰富的经验。

四川南向

再添一条出海大通道

赤水河,阻断的不仅是两岸百姓的往来交流,更制约着两岸经济的发展。赤水河红军大桥建成后,古习高速将全线贯通,缩减古蔺到习水、重庆的车程,成为连接贵州与四川两省间的又一重要通道。

“饭熟了再动身都能赶上口热乎的。”古蔺县太平镇团结村的刘群英听说大桥即将通车,笑得合不拢嘴,女儿出嫁到贵州,隔河相望的距离,却要将近两个小时的车程。赤水河红军大桥通车后,20多分钟便能到女儿家“串门”。

泸州市交通运输局局长沈昭平在交付仪式上表示,赤水河红军大桥是古习高速重点控制性工程,建成后具有四方面的重要意义。

◆ 赤水河红军大桥是一座红色之桥。这座桥位于红军四渡赤水中三过古蔺的太平镇渡口,是红军伟大长征的现实见证,大桥的建成更是红军长征精神的传承发扬。

◆ 赤水河红军大桥是一座通道之桥。大桥西连四川古蔺,东接贵州习水,横跨赤水天险,天堑变通途。大桥的建成,构建了又一条西部陆海新通道,畅通了成都经泸州至贵州,通达北部湾经济区的高速公路通道,有力促进四川及赤水河流域立体全面开放。

◆ 赤水河红军大桥是一座枢纽之桥。大桥的建成,必将推动泸州市加快建成全国性综合交通枢纽和四川南向开放重要门户,对泸州加快争创全省经济副中心形成有力的交通支撑。

◆ 赤水河红军大桥是一座民生之桥。叙古高速是川滇黔乌蒙山区扶贫脱困的民心工程,打破“白酒金三角”交通制约瓶颈,串联起宜宾、泸州、仁怀三大白酒名城,加速川滇黔一体化发展。大桥的建成,极大改善沿线23个乡镇216个村80万人口的交通出行条件。