◎川江都市报记者 汤骏/文

“泸州河”川剧艺术历史悠久,源远流长,以高腔艺术独树一帜,它也是第一个获得四川省级非物质文化遗产保护的川剧流派。“泸州河”川剧艺术孕育于元代杂剧,形成于明末清初,正式成班于清雍正2年(公元1724年)——庆华班。

常演的剧目有:《红梅》、《班超》、《琵琶》、《金银》、《九楼十八院》、《八计八记》、《十二配》等。近300年来,在重视戏剧程式的基础上,尤其注重对舞台人物形象的刻画,从而形成了“泸州河”川剧重表演、演人物的独特风格。

泸州河川剧声腔以高腔为主。在川剧各流派中,具有显著的独特之处。首先,在宫调记谱上有别于其它流派。因此,使“泸州河”高腔戏的声腔更加圆润,悠扬婉转,跌宕起伏,悦耳动听。

帮腔是另一大特色。咏唱“莫词歌”中,其它流派只用一个同样的曲牌,而“泸州河”川剧则要根据剧情发展和人物表演的需要,安排不同的曲牌咏唱。比如在《铁冠图》、《白蛇传》等剧中,就使用“阴山坡”这支“莫词歌”,展示环境、渲染气氛,加上打击乐的烘托,能收到极好的舞台效果。

“泸州河”川剧艺术为更好地表现剧情,塑造人物形象,十分讲究锣鼓、唢呐的运用。尤其是在高腔戏中,要求飞、钻、重、犯、合同、尾声、尾煞、转煞,要做到板眼明亮,套打清澈,轻重入理,文武有序,变调自然。

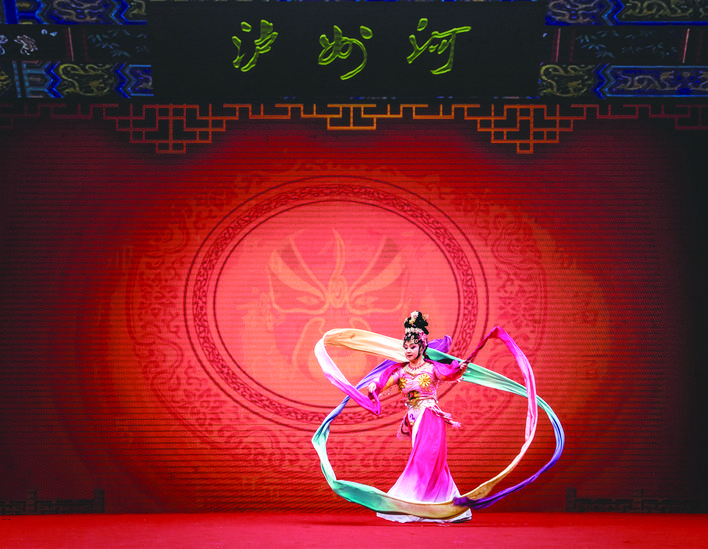

川剧舞台上,一张张脸谱写尽人世的忠奸善恶,长长的水袖被泸州妹子拿捏的恰到好处,一甩便喜怒哀乐,离合悲欢;还有那吃铁吐火的变脸,每一次都感觉全身毛孔正在张开,血液正在沸腾,激情的观众总想去触摸其中之奥秘。

一曲“泸州河”,承载着多少历史沧桑,将阳刚与阴柔演绎成千古绝唱。