家住沱江南岸

◎雷定昌

上世纪五十至八十年代,我家住沱江南岸枇杷沟。枇杷沟是七百公里沱江流至泸州城的第一个水码头。码头两侧峭壁悬崖,半崖有一条纤夫踩出的羊肠小道,荆棘丛生。60年前,儿时的我目睹了枇杷沟码头的繁华。码头停靠着乘客的、运粮的、装菜的、载百货的、送柴的、盛粪的大木船。开往胡市、连云洞的客船进出繁忙,尤以赶场天最为热闹。

1957年一个秋日上午,13岁的我在枇杷沟码头乘木船去连云洞赶场。这条客船装了50多名形形色色的赶场人,加上箩筐背篼,甚是拥挤。4名船夫在船头两侧奋力划桨,一名艄翁在船尾注目掌舵。艄翁领呼,船夫应和,悠扬婉转的川江号子响沏沱江两岸。4名纤夫在忠山临江半岩的羊肠小道上吃力地拉船,一步一汗。逆水行舟,入急流既慢又险,我的心都快提到嗓子眼了。第一次赶沱江边的连云洞,场镇很是热闹,东西也很便宜。我买了一只鸭、20个鸡蛋和老南瓜、红海椒,连午饭也舍不得吃,便匆匆往河边赶。回城的客船,大挑小挑挤满了舱,我和许多人只好站着。船扬起了风帆,只有两名船夫划桨,没有纤夫。回程顺风顺水很轻快,不知不觉便到了枇杷沟码头。我满载而归,受到了妈妈的夸奖:“小小年纪就敢一个人去赶乡场了,乖!”

家住枇杷沟,得临水之便。每年夏季,我都要约街坊上的几名小伙伴到离家不足百米的沱江游泳。来到枇杷沟至黄坡街沱江段游泳、泡澡,踩水的人真多,全是男的。我和小伙伴们忙脱掉裤叉踩入水中,游自由泳、仰泳、蛙泳,打水仗,爬上大木船比跳水,钻进大木船底比潜水,在沱江中嘻哈打笑,尽情地享受着烈日下的清凉。

我喝着沱江水长大。儿时没有自来水,我每天都要到枇杷沟码头挑两三挑水回家吃用。后来有了自来水,也是从沱江抽上来的。隔三岔五我陪妈妈到枇杷沟码头洗衣服,坐在岸边看繁忙的沱江航运,听船夫号子,望船上的白帆,心情格外舒畅。

沱江,与我相依相伴从读初小到高中毕业,后来到叙永山区工作30余年,也日思夜想美丽的沱江,利用出差、探亲回泸州,都要和沱江喜相逢。沱江,今生今世与我结下了难解难分之缘;沱江,承载着泸州人悠悠的文化命脉,见证着家乡的沧桑巨变!

大水河边的记忆

◎曹愚夫

我的故乡泸县,河流众多,其中有一条我终生难忘的大水河。大水河边有一座老宅,数十年来,这里接力兴办过桐阴中学、泸南中学、泸县师范、泸县一中,它们都是不同时代的名牌学校。

大水河边这座老宅,还出了一个著名人物,书法家、教育家——他就是学识渊博、德高望重的阴懋德。抗日战争时期,他毅然变卖大水河田产,以自家老宅为基地,创办桐阴中学,为国家培养了许多良材。朱德总司令在蔡锷部下任旅长时,入泸州“隐暴安良”,与他交往密切,后来还向他赠送了在泸藏书。解放以后,他出任川南师范校长、泸州市副市长。

我高小毕业,考进川南师范初师班,作了阴校长的学生,踌躇满志,常引以为荣。1953年,遵照川南行署文教厅的指令,初师班整体并入泸县师范,阴校长亲自来班动员。怀着向往之心,我随班主任老师和同学们,进入了阴校长的大水河老宅,在这里苦修了两年。

这里偏离城镇,照明只有煤油灯,上晚自习之后,油烟钻进鼻孔,不少同学变成了花脸猫。要想用水洗个脸,大水河中却滴水不见。这个地方两边是丘陵,中间梯田一块连一块,全都是干的。但是,天一下雨,干田立刻大水成河了,大水河由此得名。有名的大水河,根本不是一条绿水常映青山的河流。

家乡的人们,都习惯把阴氏老宅称为大水河,大家也都知道,大水河一直是传道、授业的学府,也曾是冶炼辛勤园丁的熔炉。我上世纪50年代从这里走出去,带着获得的东西,在实践中经过20多年的检验,作了县里的一名专职的中小学教研员。

我和同事们视导过泸县和龙马潭区所有的中学、中心小学和许多村校。无论在哪里,我都会遇到曾在大水河阴氏老宅作过修炼的校友。同这些亲爱的校友们交谈时,我都要自豪地向他们说,我们都是喝过大水河中的“墨水”的人,我总能清楚地看到,他们都具有一种共性,那就是忠诚刻苦地向自己的学生传道、授业,泼出心血去浇灌祖国的花朵。

走过双河场

◎梁生皓

纳溪,上控永宁界首,下注泸江,昔诸葛武侯平定云南,蛮夷纳贡而出此溪。古曰云溪,母亲之河横贯南北,四时云影天光腾紫气,氤氲缱倦地灵人杰。

十九岁那年,我师范毕业,分配在纳溪最偏远的岩上,但从此与永宁河开启渊源。去校和回家,都在永宁河边走,单面两小时。三年间,来来去去几百次,自然风物,掌故传说,流连于心。

双河场是永宁河与纳白河交汇之地,凡是两河汇合的地方,必有比较繁华的城镇。双河场,也许你的繁华早已被人们遗忘。唐朝时期,纳溪叫泾南县,贞观八年(634年)置县城于永宁河边之双河场,十三年(639年)废,历时6年。

双河场,你不是一个没有故事的地方。山峦,河道,庄园,石板路,码头,渔船,石刻,时光投影下的风景,裹挟着一个个经年的故事。也许,在今天我们都无法去考证,只能用心灵去倾听,去慢慢寻觅一些远去的痕迹。永宁河,昔日边城叙永与泸州的通道,双河场理所当然地成为永宁河通江达海的最后门户。咽喉之地,在以漕运为首的时代,占据天时地利人和的机要,承载了一段段的荣光。护国战争期间,朱德抢占双河场,退守大洲驿,激战棉花坡,在电影《开国大典》中呈现了4分钟战争场面。注目厚重的码头,依稀触摸到岁月里的帆船绰绰,萦回着连连号声。

聆听行走的足音,感叹时光的流逝。小桥流水,粉墙碧瓦,青苔如故,青石板路踏出怡然,精致地在山间纵横阡陌,山回路转,而今已无法让人感受到那份商贾的喧嚣。

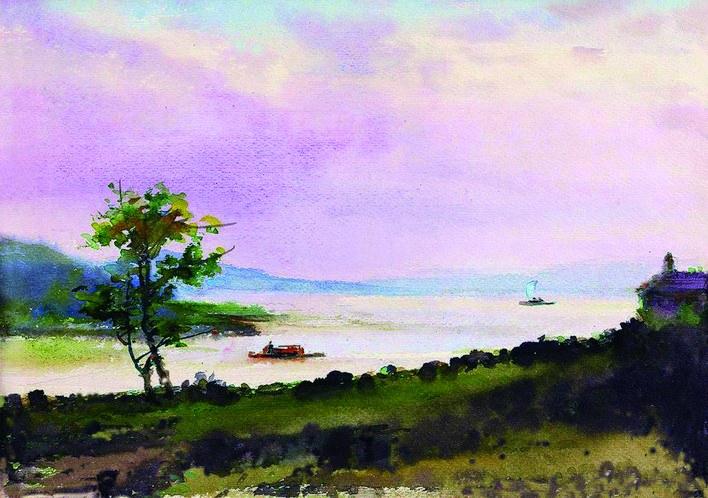

永宁河水绿如碧玉,悠然娴静。站在码头一阶阶青石上,看阳光穿过浓密的树叶,斑斑驳驳地洒落在流水、小桥、渔船和石桥……曲曲折折的浣衣小道,苍迈古朴的庄园,枕河而居的人家炊烟袅袅,清冽的河水中渔船悠悠,船头一位收网的姑娘,身边一只青色的小箩筐,一条条鲜活的鱼儿在筐里蹦跳。

一房一屋,一石一景,一水一船,行走在幽静的田间,漂泊在泛波的小河,身边的古树和小桥都可能有唐宋明清的基因,门前的匾额、楹联、雕刻、装帧,储存了多少历史文化的气息。永宁河是一本书,一座有形的丰碑。自然风光,古韵悠长的历史画卷,就这样了然无痕地融合在一起了。

走过双河场,你清新如画,你碧水如烟。沉寂在永宁河的双河场,我流连忘返,乐以忘忧。

记忆里的永宁河风景

◎周天红

一条流水滋养一方土地。大概是取“永远安宁祥和”之意,“永宁河”才得了这个好听而美丽的名字。

永宁河从江门大峡谷一路行流而出,突然胸怀顿开,拥抱着纳溪这方水土。纳溪因古有“蛮夷纳贡而出此溪”之说,故得了“纳溪”这个名字。纳溪因永宁流水而得名,永宁河因纳溪而更添了许多美丽而生动。

太平村是永宁河边的一个小小村子。相传,太平村以前叫“倒马坎”。村里有一条石埂子,不高不低,人过得下马,否则难以通过。早年,有一总兵带兵领将路过于此,偏要骑在马上通过那个石埂子。未曾想,真验证了当地人的传说。马一跃而起,没过了那石埂子,但是连人带马翻了下来,总兵当场没了脾气也没了性命。“倒马坎”这名字也就更有了名气。后来,一位太守路经此地,下马走过。太守还请来当地人帮忙把石埂子修整平坦,并随口取名“马上太平”。“太平村”也就留下了这个名字。

中坝是永宁河中的一个小岛,四面环水,只有一细长处与岸边相邻。远远看去,那岛子方方圆圆的,像一把官印。传说,有位太守去一边陲之地赴任,行船于此,风急浪高,翻船将官印掉落河中。现在,中坝边上的那个村子还叫“铜印村”。也有传说中坝是关公老爷随诸葛孔明出征西南,磨刀石渣子流入河中而形成的。如今,中坝旁边的山头还有“插旗山”和“磨刀石”两处响当当的地名呢。

湾滩是永宁河上最老的渡口之一。永宁河一路流来,突然峰回路转,形成一湾流水。明月夜,新月倒映河中,美不胜收。早年解放军过河追剿国民党残兵时,一位船工冒着枪林弹雨把部队摆渡过去,那一仗,成了纳溪解放的决定性战役。

野猪牙是永宁河边又一个古老的渡口。传说以前野猪牙下的回水沱里有一口金钟。有月光的夜晚,那金钟闪闪发光,只要是有缘人,都能看得见。一日,有一道人模样者行至于此,把一只随行的猪儿赶下水去,想用猪儿把金钟拱上岸来。那猪儿也怪,瘦得让人称叹,可是力大无比。猪儿下水,拱了三天三夜,金钟没拱起,到是累死在了回水沱里。道人这一折腾,金钟从此不再闪闪发光。后来,大家干脆把那地方叫做“野猪牙”了。现在,你走在那地方,河边真有一块石头形状长得像猪牙子的。

倒桥子与观音桥都是两座青石老桥,都有一个传说的美丽。村里人出资出力在支流小溪上修桥,可是最后一块石头怎么也放不下去。石头尺寸都对,但就是左摆右动,落不到位。无数高明的工匠,都没找出原因。一个老乞丐路过,大家施了些水饭给他吃。乞丐吃饱后,说你们别慌,我走过去,桥就好了。众人大惊,桥还没修好呢,你走过去,桥倒了咋办?正在众人七嘴八舌时,只见那乞丐一步一稳地走到桥上,走一步,桥上的石头安稳当一块。就连那块一直让大家伤透脑筋的石头,也在乞丐的脚下安稳了。乞丐转眼无影无踪,大家这才恍然大悟,这不是观音菩萨吗?两座桥一名“观音桥”,一名“倒桥子”,成了永宁河边不老的风景。