◎ 袁洪

距今已近1700年历史的省级历史文化名城江安镇,古有“山川土地特美,蚕桑鱼盐家有焉”之誉。在岁月长河中,它承载着灿烂文明,传承着悠久历史,记载着人文故事,也见证了民族精神。

抚青砖黛瓦 传承戏剧传统

却说在清朝乾隆年间,泸州牧林良铨到江安巡查时,曾作《巡江安》一诗赞美江安:“石城如画出,苍翠映城楼。高堞临双水,平沙撼一洲。桑麻云外见,烟火望中收。寄语鸣琴客,青山照碧流。”

林良铨这首诗生动地赞美了江安这座如画的滨江古镇。

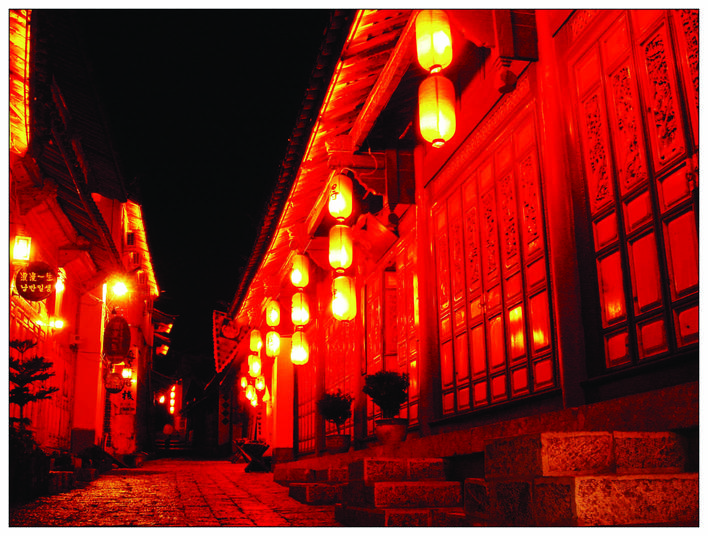

漫步于江安古镇,人们不禁要赞美它的古朴与时尚融合,安宁与繁荣交融,久在樊笼里的人们走在古老而悠长的桂香街上,狭窄的青石板街道两旁是低矮的瓦房,一个个大小不等的四合院紧紧相连。那些沧桑的房屋,确已年代久远,曾经朱红色的廊柱与大门经不起岁月的洗礼,褪变得成灰白色,却仍能从精美的雕梁残迹中,依稀可见当日的华丽鲜艳。

漫步古老小街,三五个喝老酒的长者摇着蒲扇,时不时传来一阵喝彩,有人在乘着酒兴唱起了《沙家浜》:“想当初老子的队伍才开张,拢共才有十几个人七八条枪……”

江安人爱好戏剧,1939年,国立剧专由南京迁到江安,江安由此和戏剧结下了不解之缘。

剧专在江安的6年时间里,教学上名师荟萃,人才辈出,曹禺、洪深等著名戏剧家曾在此执教;谢晋、张骏祥等大批戏剧和电影界大师在这里造就成才。国立剧专是中央戏剧学院的前身之一,江安国立剧专旧址是目前国内唯一的国立剧专旧址,也被誉为中国戏剧的摇篮。

每逢周一和周三下午,县文化馆四楼格外热闹,江安戏剧家协会的成员们风雨无阻,拿出十二分的热情在排练节目。“我们经常送文化下乡,为老百姓唱唱戏,老百姓爱看我们也高兴。”戏剧协会的副会长宋红娅说。

2016年,江安投资500余万元,重新修缮、恢复了江安剧场。2017年,江安县将投资3.87亿元恢复国立剧专旧址,同时引进投资达18亿元、占地700亩的国立剧专文化教育产业园,全面推动戏剧文化发展。传承和发扬戏剧文化,江安人一直在努力着。

访红佛古寺 拜临江睡佛

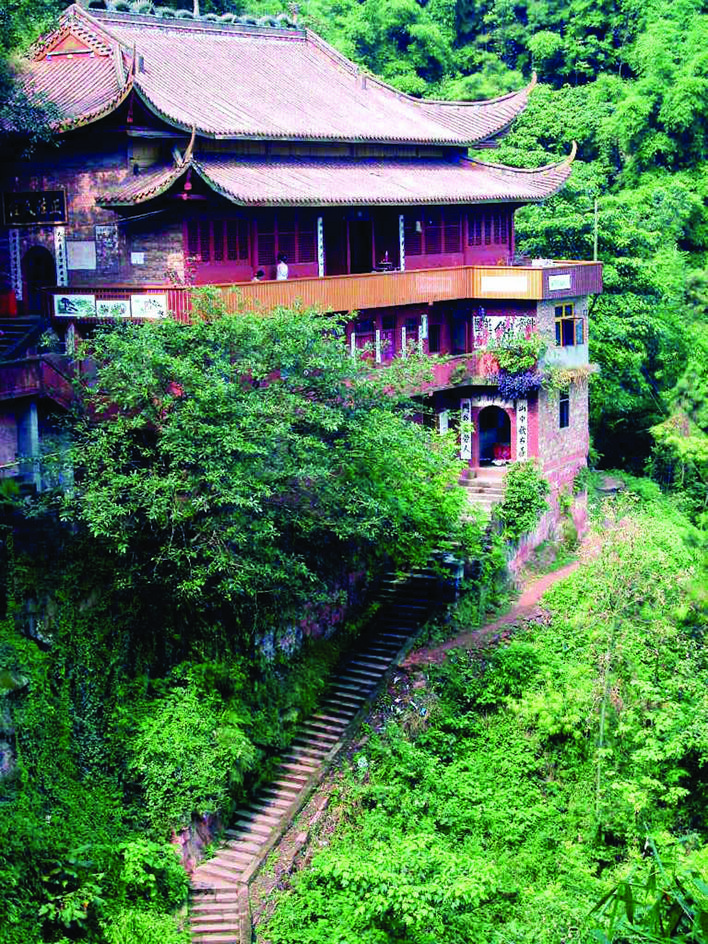

红佛寺位于江安城南的2.5公里的钟秀峰下,2000年12月批准开放为佛教活动场所。据县志记载,红佛寺始建于南宋,清康熙年间“土人垦地得石佛正红供之”,故而得名“红佛寺”。红佛寺饱经岁月风尘,至今仍佛钟声声,香火不绝。

红佛寺所在罗家岩镜子坎山势奇绝,既像“蝙蝠双翼”,又形如一把护手椅。沿石阶登高,一路上有眠云石、观音崖等自然景观,小径通幽,山雾缭绕,流水潺潺。到此半山,红佛寺静卧林中,崖壁间,大小龙洞如“眠龙卧蛟”,也流出汩汩清凉。仰眺云端,钟秀峰宛如一口大钟耸峙在群峰之中,峰顶的南照塔也隐现在苍翠之中。

自古这里就是文人名士吟诗作赋、借景抒怀的集结之地。清光绪年间翰林院编修、江安人傅增湘游红佛寺作诗曰:“ 万峰岚翠郁寒烟,寺倚危崖径转偏。山势横张如蝙蝠,洞云阴莽有龙眠。手招黄鹤三千里,梦冷金鳌二十年。剩得闲身作归客,钟声铃语暮云边。”

临江而建的睡佛寺始建于宋代嘉庆年间,系皇室后裔赵迈出任江安知县时,开凿石洞而建,至今已有一千多年的历史。因凿塑“睡佛”陈希夷先生的横卧石像,以镇“三浪江”水怪,故名“睡佛寺”。

相传三国诸葛亮南征时,途经汉安(江安)时,曾在此观察天上星斗,提笔写下“俯观星汉”;爱国将领冯玉祥路过江安,为激发民众的抗日热潮,也曾愤笔而书 “还我河山”四个大字。这些千年文物古迹,更增加了睡佛寺的知名度。

而今,睡佛寺洞内供奉着身长3.4米的摩岩石刻佛像,还有南海滴水观音、十八罗汉等,寺内常年香烟袅袅,鱼鼓声声。每到观音菩萨生日,睡佛寺都会聚集上千信徒,礼佛朝拜,祈求一生平安。

一竹一刀 看指尖艺术定天下

江安是中国民间文化艺术之乡,列入国家级非物质文化遗产名录的“江安竹簧工艺”,就是江安的一张文化名片,享誉海内外。江安竹簧兴盛于明正德年间,独具粗犷、质朴、精美的艺术特色,有竹簧、竹筷、竹筒、竹根雕、竹编、竹装修等7大类上千个工艺产品,真可谓琳琅满目、美不胜收。

江安竹簧曾于1915年巴拿马万国博览会上荣获金奖。2007年,江安竹簧工艺被批准为“第一批国家级非物质文化遗产保护名录”扩展项目。

在江安竹簧在列入国家级非物质遗产保护名录的前后20年间,相关部门对江安竹簧工艺的从业者,给予了政策支持、经济扶持,尽量为他们搭建平台、寻找出路。经过评定,何华一被评为“中国竹工艺大师”,唐洪畴、周明伦、钟国富、何素梅等7个人,被评为四川省工艺美术大师。这些工艺大师,是江安竹簧工艺传承人,他们起着承上启下、继往开来的积极作用。

“长江一线意情牵,北望青青四面山,四十四年寻旧迹,几生修得住江安。”曾在江安国立剧专学习和生活的著名戏剧家吴祖光先生,深情写下对第二故乡江安的无限眷念,也道出了56万江安儿女的心声。