纪实

纳溪区顺江街

采访 地点 姓名 王绍文 性别 男 年龄 79岁 身份 永宁河号子传承人

王绍文

性别 男

年龄 79岁

身份 永宁河号子传承人

时间追溯到200多年前,永宁河上有这样一群船工,他们拉船时总是一人起头喊号子,接着,众人跟着一起喊,一齐用力。永宁河上的船工就这样,喊了200多年,拉了200多年……

永宁河号子,2005年经申报后,正式被确定为四川省非物质文化遗产。如今,这样的声音懂得它的人,已经所剩无几。

“幺哥儿哦,要加油哦,提斗提斗拿下来噻,悠闲又自在哦。幺妹儿河边等噻,哥哥马上就过来……老表嫂哦,快把肥猪牵出来噻,嗬嗬,蛇来了,快点跑哦,要逮到,要逮到……”79岁的王绍文回忆起当年的岁月,记忆深刻且清晰。

◎川江都市报记者 周菁 刘燕

1

■“当年,汽车工业不发达,永宁河就是从纳溪到叙永,再从叙永到贵州、云南的主要货运通道。”

我排行老四,就出生在船上,父母叔叔都是在水上讨生活的,一年四季都在船上,以船为家,我是听着船工号子长大的。那时候,船是货运的主要运输工具,以运盐为主。河面上从事货运的船有200多只,主要是运盐。自贡的盐,通过纳溪送到叙永后,再到云南、贵州。

我家里也有一只船,在永宁河上风里来雨里去,父母日夜辛劳地帮人拉货卸货,日子总算过得去。和其他船主们一样,我们是拉着盐上去的,再把当地的一些特产带下来。

一直到上世纪60年代,还有船在跑,都是以运盐为主。只是后来跑的船要小一些,只有十几吨重。

当时因为运输困难,盐很珍贵,5升米才能换到一斤盐。很多人吃“洗澡盐”,也就是那种成块的盐,也不用敲碎,做菜的时候,夹着在锅里抹一下,这就算是放盐了。

2

■“从纳溪到叙永这段河道,滩干水浅,很不好走。全程97公里,在正常情况下,船要行8天。”

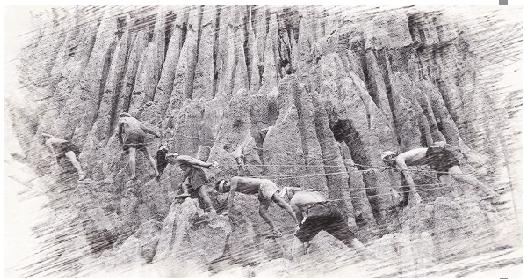

行驶在永宁河上的货船,一般每船要装10多吨货物,还有大一些的船,最大的有上百吨。从纳溪到叙永是上水,全靠人拉着船走。普通的船一般有10来个纤夫,他们每人必须承担差不多一吨的货量。

这段路很不好走。从纳溪到叙永一段,河道滩干水浅,水最浅处,甚至可以感觉到船底和河滩在摩擦着走。从上马到江门是15公里,河面窄,滩多又陡,其中江门峡一段是最艰难的。

剪草埠至江门一段属于控制河段,每只船都必须要在剪草埠停靠,这个滩落差大,最高的地方有2米多高。这时,船家们必须集中各船的纤夫,一船一船地拉,一条船要上百人才能拉动。到江门7.5公里的路程,一个滩接着一个滩,要10个小时才能走完。

碰到退水的时候,船根本过不去。那时候就只有等下雨。记得有一年春天,一直没有下雨,水很浅,船过不去。只有停着等,足足等了45天。

水好的时候,船可以直达叙永;水不好的时候,只能是水运转陆运。船到江门以后,立刻下货,然后由人肩挑背扛运到叙永。

3

拉船真的很苦,尤其是像永宁河这样,滩多水浅的河段。

我很小的时候,父亲就去世了,母亲带着我们兄妹几个,继续靠船为生。1946年,因为事故,家里的船也烂了,不得已,母亲带着我们上了岸,在江门街上租了一间牛棚住,那年我才8岁。为了生活,1951年,我到了叔叔的船上去做帮工,先是看船,后来也拉船。再后来,和船上的工人一起参加了桡业工会。这个工会的作用在于,有船主需要纤夫的时候,就到工会来雇人,由工会负责派遣。

纤夫的生活太苦了,不论冬夏,我们都穿“千疤衣”,那种补了一层又一层的衣服,可以补到一寸多厚。对于我们来说,这种衣服是最适合不过了,夏天阳光晒不透,冬天汗水打湿了也浸不进去,比较暖和。

对纤夫来说,酒是必不可少的。因为我们除了拉船,吃住都在船上,很潮湿的。喝酒一是可以祛湿,另外也可以解乏。晚上靠了岸,我们都要喝几口烧酒,最低也有60度,然后就睡觉。船上没有床,一张棕垫、一床草席,那就是床。

纤夫长年在外,基本与家里人见不上面,有的甚至一两年都没回去过,大多数人都是没结婚的。

拉船相当耗体力,一天基本上要吃五顿。从纳溪到叙永,拉一趟船的工钱是7万多元(相当于现在的7块多钱),按照当时的生活标准,基本够一个月的生活费。但是,拉船的艰苦性和危险性太高,被累得吐血和事故伤亡的人和事时常发生。

我一直拉船拉到1960年,从那时候开始,船开始了机械化发展。我所在的单位叫水陆运输公司,有两三千人。单位安排我进了船机舱,开机器。就这样,一直到我退休。也就是说,我的大半辈子,其实都是在船上度过的。

4

■“拉船真的很苦,每天从天蒙蒙亮,一直拉到天黑,大多数人都是单身。我的大半辈子,其实都是在船上度过的。”

■“不要小看喊号子,拉船的人个个都会吼两声,但真正能带着大家喊到点上的,只有百分之二十的人,他们就是专门负责喊号子的。”

老祖宗们为了战胜险滩恶水,只有喊起号子,把大家的劲儿使到一处。船工号子的腔调,随着工作的不同或者水流的缓急不同而变化,有什么样的河流,就有什么样的船工号子腔调。往往一滩一调,一湾一调。其作用,就是要统一船工的出脚步调和出力节奏。在最险的河段,号子要吼得绝对准确,如果稍有失误,力量没有按节奏集中起来,轻则让船工“吃鹅卵石,撞石头”,重则就要发生事故。

不要小看喊号子,拉船的人个个都会吼两声,但真正能带着大家喊到点上的,只有百分之二十的人,他们就是专门负责喊号子的,这些人也分成了甲乙丙几等,领号子的工钱,也是一般纤夫的两倍左右。

川江号子是很有名的。上世纪五十年代,我们的船工号子就上过中央广播电台,永宁河号子也是川江号子的一部分。从宜宾出来,有长宁河、永宁河、沱江、乌江、嘉陵江等多条河流,各段的喊法都不一样,号子的腔调变化也很多。但有一点是共同的,那就是无论是急调或是缓调,只要前面的人吼“哟嗬”,后面的人就一定要搭腔“哟哟嗬”,其作用就是统一船工的出脚步和出力节奏。

我是听着船工号子长大的,耳闻目睹之下,号子早就融进了我的生活。但真正钻研这个号子,是在上世纪五十年代,听到广播里面的号子后才开始的。永宁河河段有沱有滩,滩干水浅,行船很难,而过沱、过滩、过二流水各段的号子都是不同的。所以,永宁河号子的吼法更加丰富。永宁河号子有许多衬词,特有的“喔出,尼齐着”的衬词和唱腔是最具特色的。